Studien der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zeigen, dass bereits Lärmpegel ab 55 dB(A) die Konzentration stören und langfristige Belastungen über 85 dB(A) zu nicht heilbaren Hörschäden führen können. Eine systematische Lärmminderung ist daher Pflicht, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen.

Was ist die STOP-Regel?

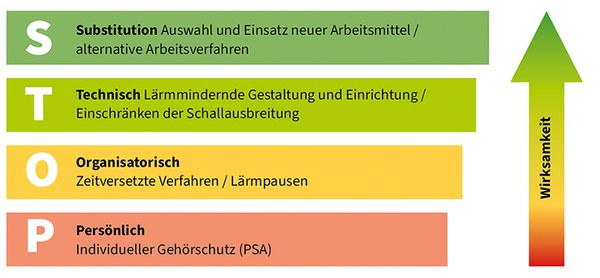

Die STOP-Regel ist eine hierarchische Strategie zur Lärmbekämpfung und verbindet mehrere Faktoren zu einem effektiven Lärmminderungskonzept.

Der Fokus auf Prävention (Substitution vor PSA) und datenbasierte Umsetzung schützt Beschäftigte und steigert die Wirtschaftlichkeit. Die STOP-Regel priorisiert folgende Schritte:

1. S für Substitution

Beispiel: In einer Metallverarbeitungsfirma wurden pneumatische Hämmer (Lärmpegel: 95 dB(A)) durch elektrische Werkzeuge (75 dB(A)) ersetzt. Laut einer Fallstudie der DGUV sank dadurch die Lärmbelastung um 20 Prozent, bei gleichbleibender Produktivität.

- Weitere Maßnahmen:

- Einsatz leiserer Materialien (zum Beispiel Kunststoff statt Metall für Transportbehälter).

- Vermeidung von Rückpralleffekten durch weiche Oberflächen.

2. T für Technische Maßnahmen

Beispiel: In einer Automobilfabrik reduzierte der Einbau von Schallschutzkabinen (mit Schalldämmung bis zu 30 dB) die Lärmemissionen von Lackierrobotern von 90 dB(A) auf 60 dB(A).

- Technische Details:

- Schallabsorbierende Bodenbeläge oder Deckenpaneele können Nachhallzeiten um bis zu 50 Prozent senken (Quelle: BAuA).

3. O für Organisatorische Maßnahmen

Beispiel: Ein Logistikunternehmen verlagerte laute Staplertätigkeiten in Zeiten mit geringer Belegschaft. Dies reduziert die Lärmexposition für 80 Prozent der Mitarbeiter (interne Evaluation, 2023).

- Praxistipps:

- Einführung von „Lärmpausen“ in Schichtplänen.

- Zonierung von Arbeitsbereichen („Lärmzonen“ vs. „Ruhezonen“).

4. P für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Beispiel: In der Holzverarbeitung werden Kapselgehörschützer mit SNR 35 eingesetzt, um Lärm von 100 dB(A) auf sichere 65 dB(A) zu reduzieren.

- Wichtig:

- Der SNR-Wert (Single Number Rating) gibt an, um wie viele Dezibel ein Gehörschutz mindert (Beispiel: SNR 30 = 30 dB Dämmung).

- PSA ist immer die letzte Lösung, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichen.

- Regelmäßige Schulungen zur korrekten Anwendung (zum Beispiel Dichtigkeit von Ohrstöpseln).

Gesetzlicher Rahmen

Die STOP-Regel orientiert sich an der LärmVibrationsArbSchV, die ab 85 dB(A) verbindliche Maßnahmen vorschreibt. Die TRLV Teil 3 konkretisiert dies unter anderem durch:

- Vorgaben zum maximalen Expositionspegel (Lex, 8 h ≤ 85 dB(A)).

- Pflicht zur Bereitstellung von Gehörschutz ab 80 dB(A).

Anwendung der STOP-Regel:

1. Lärmkartierung: Messung der Lärmpegel mit kalibrierten Geräten zum Beispiel Schallpegelmesser nach DIN 61672.

2. Priorisieren: Identifizierung der lautesten Quellen (80 Prozent des Lärms entstehen oft durch 20 Prozent der Maschinen).

3. Umsetzung:

- Checkliste für Substitutionsoptionen.

- Schulungen zu PSA und Lärmrisiken.

- Monitoring: Jährliche Kontrollmessungen und Mitarbeiterbefragungen.

Vorteile der STOP-Regel

Gesundheit: In einer Studie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung sanken arbeitsbedingte Hörschäden in Unternehmen mit STOP-Umsetzung um 40 Prozent.

Produktivität: Laut einer Erhebung des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation Stuttgart führte Lärmreduktion zu 15 Prozent weniger Fehlern in Montageprozessen.

Mitarbeiterzufriedenheit: Unternehmen, die Arbeitsschutz ernst nehmen und entsprechend handeln, steigern die Zufriedenheit ihrer Beschäftigten

Roland Jensen

→ info

- Lärm: www.bgetem.de, Webcode 13172100

- Lärm – Gefährdungen beurteilen: www.bgetem.de, Webcode 15475244

- DGUV Information 209-023: Lärm am Arbeitsplatz: medien.bgetem.de, Webcode M22503740

Diesen Beitrag teilen