Unfall mit tödlichem Ausgang in einem metallverarbeitenden Betrieb: Zwei Beschäftigte lagerten frisch gelieferte, rund drei Meter lange Metallstangen ein. Sie entnahmen die Stangen aus einer Transportkiste und deponierten sie stehend in einer dafür vorgesehenen Ecke der Produktionshalle. Dort befanden sich bereits ältere Stangen derselben Art. Eine selbstgebaute Holzkonstruktion in etwa 2,5 Meter Höhe sollte die Stangen gegen Umfallen sichern.

Später holten die beiden Beschäftigten die vorderen Profilstangen innerhalb der Haltevorrichtung etwas nach vorn, um an die hinteren Stäbe zu gelangen und diese zu kennzeichnen. Dabei lehnten sie nacheinander zahlreiche Profilstangen an die Wand und den selbstgebauten hölzernen Halterahmen. Unter der enormen Belastung von etwa 400 Kilogramm brach die Konstruktion schlagartig auseinander. Die stehenden Profilstangen kippten um und erschlugen einen der beiden Mitarbeiter.

Kragarmregale für Langmaterial

Die Ursache des Unfall lag in der ungeeigneten Lagereinrichtung: Die selbstgebaute Holzkonstruktion war den Kräften, die durch das Anlehnen vieler Stahlstangen wirkten, nicht gewachsen. Eine fachgerechte Lösung hätte den Unfall vermutlich verhindert. Für die Lagerung von langen Metallstangen bieten sich beispielsweise sogenannten Kragarmregale an: Diese ermöglichen eine übersichtliche und vor allem sichere Aufbewahrung. Im Gegensatz zu Fachboden- und Palettenregalen besitzen sie keine vorderen vertikalen Streben. Die horizontalen Träger – die sogenannte Kragarme – sind nur an einer Seite aufgehängt.

Hinweis: Da der Begriff „Krag” für „ausladend“ heute nicht mehr gebräuchlich ist, werden Kragarmregale auch als Tragarmregale oder Langgutregale bezeichnet.

Gemäß DGUV Information 208-061 „Lagereinrichtungen und Ladungsträger“ dürfen bei Kragarmregalen die Kragarme nicht über die äußeren Abstützpunkte des Fußsockels hinausragen – es sei denn, die Standsicherheit ist auf andere Weise gewährleistet, etwa durch eine Verankerung mit der Bodenplatte. Kragarmregale, die bei der Lagerung von Rundmaterial zum Einsatz kommen, müssen so konstruiert sein, dass kein Material herausfallen kann. Dies lässt sich durch ein Aufwinkeln der Kragarme oder durch eingesteckte Sicherungen gewährleisten.

Alternative Regalsysteme

Wenn unterschiedliches Langgut in kleinen Mengen eingelagert werden soll, etwa Rohre mit verschiedenen Durchmessern, bieten sich Wabenregale als platzsparende und übersichtliche Lösung an. Ihre offene Stirnseite ermöglicht eine schnelle Entnahme per Hand. Bei größeren Materialgewichten empfiehlt sich aus ergonomischen Gründen der Einsatz von Wabenregalen mit integrierten Ausrollböcken.

Allerdings ist zu beachten: Der Platzbedarf ist relativ groß, da die offene Stirnseite zur Materialentnahme jederzeit zugänglich sein muss.

Eine weitere Möglichkeit zur Einlagerung von Langmaterial wie Rohren und Profilen ist das Ständerregal. Dabei steht das Material schräg in einem Regal, das aus mehreren Einzelständern besteht und durch diagonale Streben stabilisiert wird. Eine ähnliche Lagerung kam auch beim oben beschriebenen Unfall zum Einsatz, allerdings ohne eine ausreichend seitenstabile Regalkonstruktion. Hochkant gelagertes Material neigt grundsätzlich zum Kippen und stellt somit ein gewisses Unfallrisiko dar.

Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl

Regale zählen laut DGUV Information 208-061 „Lagereinrichtungen und Ladungsträger“ zu den Lagereinrichtungen. Die Schrift unterscheidet zwischen ortsfesten und verfahrbaren Regalen. In der Praxis kommen neben Kragarm-, Waben- und Ständerregalen häufig auch Fachboden- und Palettenregale zur Anwendung. Auf diese beziehen sich die nachfolgenden Ausführungen.

Grundsätzlich unterliegen Regale den Anforderungen der europäischen Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988, auch „General Product Safety Regulation“ (GPSR) genannt. Für kraftbetriebene Regale gilt zusätzlich die Maschinenverordnung, die für bestimmte Regalarten durch harmonisierte europäische Normen konkretisiert wird. Hersteller von ortsfesten Regalsystemen aus Stahl müssen beispielsweise die DIN EN 15635:2009-08 beachten. Diese Norm enthält Vorgaben für die Anwendung und Wartung solcher Lagereinrichtungen.

Regalprüfungen durch fachkundige Personen

Regale sind prüfpflichtige Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

- Gemäß § 14 (1) der Verordnung sind Regale, unabhängig von ihrer Bauart, vor der ersten Verwendung durch eine befähigte Person auf ihre ordnungsgemäße Montage und Befestigung hin zu prüfen. Grundlage für diese Prüfung ist die Aufbau- und Betriebsanleitung des Regalherstellers.

- Zusätzlich schreibt § 14 (2) regelmäßige Prüfungen von Arbeitsmitteln vor, sofern sie schädlichen Einflüssen unterliegen, durch die sich gefährliche Situationen ergeben können. Dies trifft nach einschlägiger Expertenmeinung auf alle Regalsysteme mit einer Warenbestückung durch Flurförderzeuge zu.

Ausnahme: Ortsfeste Regale, deren Waren ausschließlich von Hand eingelagert beziehungsweise entnommen werden, müssen nicht regelmäßig geprüft werden.

Auch die DIN EN 15635:2009-08 beinhaltet Hinweise für die regelmäßige Überprüfungen von Regalen. Leider sind die darin verwendeten Begriffe nicht identisch mit den staatlichen Rechtsnormen. Um Missverständnisse zu vermeiden, empfiehlt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) daher folgende Unterscheidungen:

- Regelmäßige Prüfung – Experteninspektion

- Interne Prüfung – Sichtkontrolle

Während sogenannte Experteninspektionen spätestens nach zwölf Monaten wiederholt werden müssen, finden Sichtkontrollen häufiger statt. Interne Prüfungen beziehungsweise Sichtkontrollen können je nach betrieblichen Bedingungen beispielsweise wöchentlich oder monatlich durchgeführt werden. Letztlich entscheidet das Unternehmen über die Fristen der Prüfungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung.

Mögliche Unfallgefahren beim Umgang mit Regalen

- Eigenbausysteme ohne rechnerische Nachweise

- unsachgemäßer Umbau oder Veränderung von Regalkonstruktionen

- Überschreiten der Traglastgrenzen des Regals

- Ungleichmäßige Regalbelastung

- falsche Lastverteilung der Ware auf dem Ladungsträger

- Herabfallende Gegenstände bzw. Lasten

- nicht beseitigte Regalschäden

- nicht fachkundig durchgeführte Reparaturen an tragenden Bauteilen

- fehlende Regalprüfungen

Wer darf Regale prüfen?

Die Beurteilung des betriebssicheren Zustands von Regalen darf ausschließlich durch fachkundige Personen erfolgen. Die BetrSichV verwendet in diesem Zusammenhang die Bezeichnung „befähigte Person“. Eine genauere Definition dieses Rechtsbegriffs liefert die „Technische Regeln für Betriebssicherheit – Zur Prüfung befähigte Personen“ (TRBS 1203).

Als befähigt gelten Personen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie ausreichende Berufserfahrung vorweisen können. Zusätzlich ist eine zeitnahe berufliche Tätigkeit im Bereich der Regalprüfungen erforderlich. Diese Voraussetzungen erfüllen beispielsweise qualifizierte und erfahrene Monteurinnen und Monteure vom Hersteller oder von Wartungsfirmen sowie entsprechend qualifizierte Beschäftigte im eigenen Unternehmen.

Interne Sichtkontrollen werden in der Regel von eigenen Beschäftigten durchgeführt. Der Prüfauftrag entspricht dabei grundsätzlich dem einer jährlichen Experteninspektion.

Unter Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse lassen sich interne Kontrollen aber inhaltlich beschränken. Werden Regale nicht versetzt oder umgebaut, können Betriebe auf die Überprüfung der standsicheren Errichtung gemäß Herstellervorgaben verzichten. Außerdem kann sich eine interne Regalkontrolle auf die Bauteile konzentrieren, bei denen Schäden am ehesten zu erwarten sind. Alle Regalprüfungen sind zu dokumentieren. In der Praxis haben sich Checklisten als hilfreiches Werkzeug für die Dokumentation bewährt. Die kann sowohl in Papierform als auch digital erfolgen.

Gefahrloses Lagern und Handhaben von Langmaterial

- Langmaterial ist immer in geeigneten Regalen zu lagern, zum Beispiel in Kragarm- oder Wabenregalen.

- Wird das Material stehend gelagert, muss es dauerhaft gegen Umfallen und Verrutschen gesichert sein! Dies gilt auch für das Sortieren der Ware oder die teilweise Entnahme von Profilen, Stäben und anderem Material.

- Keine Veränderungen an Regalsystemen vornehmen. Eventuelle Mängel sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden. Reparaturen sind qualifizierten Fachleuten vorbehalten.

- Regale nicht überlasten. Die Angaben des Regalherstellers zur maximal zulässigen Regallast sind zu beachten.

- Sperriges Material immer zu zweit heben und tragen. Beim Bewegen der Last mit der Hand ist darauf zu achten, dass der Trage- und Schwenkbereich frei ist.

- Den Arbeitsbereich der Regale frei von Hindernissen halten, sodass Personen nicht stolpern oder stürzen können.

- Werden Flurförderzeuge oder Krane für die Ein- und Auslagerung von Langmaterial eingesetzt, dürfen diese nur von geschultem Personal mit einem entsprechenden Fahrauftrag gesteuert werden.

Gefahrenstufen erkennen und beachten

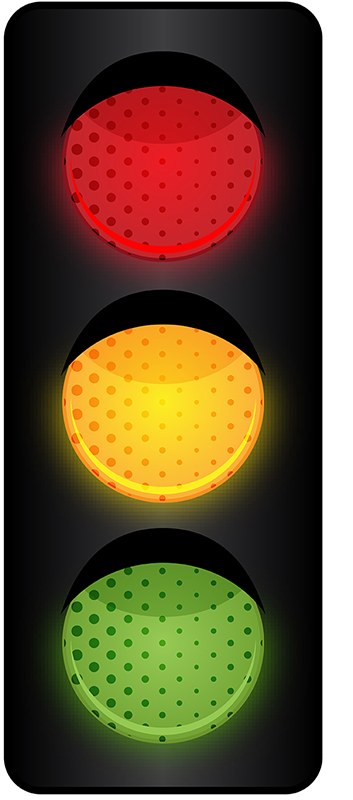

Bei konstruktiven Schäden an Regalen – etwa an Stützen oder Querstreben – unterscheidet die DIN EN 15635:2009-08 drei Gefahrenstufen:

- Orange: Es liegt eine gefährliche Beschädigung vor, baldiges Handeln ist erforderlich. Das Regal darf bis zur Instandsetzung nicht erneut belastet werden.

- Rot: Das Regal ist sehr schwer beschädigt: Es ist sofort zu entlasten und zu sperren, bis eine fachgerechte Reparatur erfolgt ist.

Wichtig: Liegen keine Herstellerangaben zu zulässigen Verformungen vor, müssen Regale mit sicherheitsrelevanten Schäden sofort außer Betrieb genommen und durch fachkundige Personen instandgesetzt werden.

Reparatur und Nachweis der Tragfähigkeit

Defekte Regalelemente – insbesondere Stützen, Verbände und Streben – sind durch neue Teile zu ersetzen oder fachmännisch zu reparieren. Das Sachgebiet „Intralogistik und Handel“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hat wiederholt klargestellt, dass auch Firmen, die nicht Hersteller des Regals sind, Regalreparaturen durchführen dürfen. Die Zustimmung des Herstellers ist nicht erforderlich. Voraussetzung ist jedoch, dass die Tragfähigkeit des Regals mindestens dem Neuzustand entspricht. Unternehmen müssen dies bei Bedarf durch einen Reparaturnachweis belegen können – etwa durch statische Berechnungen oder praktische Belastungsversuche.

Markus Tischendorf

→ info

- DGUV Information 208-061 „Lagereinrichtungen und Ladungsträger“: publikationen.dguv.de, Webcode p208061

- TRBS 1203 „Zur Prüfung befähigte Personen“: www.baua.de

Diesen Beitrag teilen