Zeit im Freien verbringen

Der Mensch lebte über Jahrtausende im Rhythmus von Tag und Nacht – mit viel Licht tagsüber und wenig Licht in der Nacht. Auch heute ist Tageslicht mit dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und dem meisten Licht um die Mittagszeit nach wie vor der wichtigste Zeitgeber für den menschlichen 24-Stunden-Rhythmus. Dieser ist nämlich nicht angeboren, sondern liegt – von Mensch zu Mensch verschieden – irgendwo zwischen 23 und 26 Stunden. Daher ist eine Taktung der inneren Uhr auf den 24-Stunden-Rhythmus durch Licht erforderlich.

Viele Menschen verbringen allerdings nicht ausreichend Zeit im Freien. Unternehmen tun daher gut daran, attraktive Freiflächen anzubieten, damit die Beschäftigten gerne Zeit draußen verbringen, beispielsweise ihre Pausen. Gerade bei bewegungsarmen Tätigkeiten fördern Wege im Freien nicht nur die Aufnahme von Licht und frischer Luft, sondern auch die körperliche Aktivität.

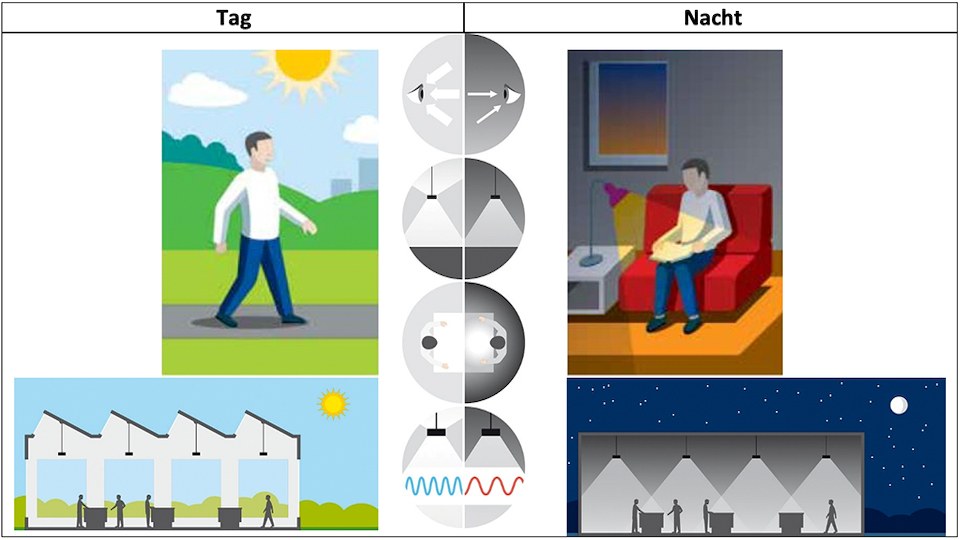

Tags viel Licht – nachts wenig

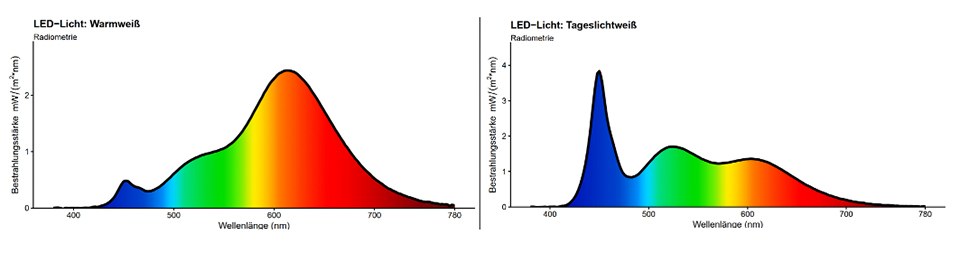

Tageslicht erreicht das Auge über große Himmelsflächen und stimuliert dadurch weite Bereiche der Netzhaut. Es enthält einen hohen Blau-Anteil, der besonders aktivierend ist. Bei künstlicher Beleuchtung wird die entsprechende Lichtfarbe als „tageslichtweiß“ bezeichnet. Nachts gelten umgekehrte Anforderungen: Es sollte möglichst wenig Licht am Auge ankommen und nur dort, wo es benötigt wird – mit einem hohen Rot-Anteil. Bei künstlicher Beleuchtung wird die entsprechende Lichtfarbe als „warmweiß“ bezeichnet.

Nachts wenig Licht am Auge

Je mehr Licht das Auge tagsüber erreicht, desto unempfindlicher ist der Körper bei nächtlichen Störungen. Dennoch muss nachts mit einer gezielten Lichtnutzung dafür gesorgt werden, dass der Rhythmus nicht ungewollt verschoben wird. Das bedeutet: wenig Licht am Auge, das Licht idealerweise direkt auf die Sehaufgabe gerichtet, mit geringem Blau-Anteil und dafür höherem Rot-Anteil. Dies gilt auch für elektronische Geräte: Helligkeit und Blau-Anteile deutlich reduzieren.

Drei Stunden vor Schlafbeginn

Um gut einschlafen zu können, sollte insbesondere blaues Licht in den Abendstunden vermieden werden. Auch beim Bildschirm empfiehlt es sich, Helligkeit und Blau-Anteil drei Stunden vor dem gewünschtem Schlafbeginn zu reduzieren. Einschlafen zur richtigen Zeit ist einer der Erfolgsfaktoren für einen gesunden Schlaf. Die nächtliche Regenerationsphase ist wichtig, um die Gesundheit zu erhalten.

Die richtige Lichtfarbe zur richtigen Zeit

Glühlampen erzeugen ein warmweißes Licht mit geringem Blau-Anteil. Ihre Farbtemperatur liegt bei etwa 2.700 Kelvin (K). Bei LEDs hingegen gibt es aktuell keine Kennzeichnung, die auf den ersten Blick zuverlässig erkennen lässt, dass der Blau-Anteil auch wirklich gering ist. Für den Privatbereich darf angenommen werden, dass bei Farbtemperaturen unter 3.300 Kelvin (K) der Blau-Anteil gering und der Rot-Anteil hoch ist. Bei der Lichtplanung sollten Verantwortliche jedoch anhand der spektralen Verteilung der Lichtquelle prüfen, ob dies bei Wellenlängen um 480 Nanometer (nm) wirklich der Fall ist. Diese Daten stellen die Hersteller zur Verfügung. Im Bestand kann kann das Spektrum auch gemessen werden.

Zu wenig Tageslicht – was tun?

Fensternahe Arbeitsplätze sind zu bevorzugen – so heißt es schon in der Technischen Regel ASR A3.4 für Arbeitsstätten. Oberlichter helfen, große Hallen gleichmäßig mit Tageslicht zu versorgen. Was aber, wenn aus produktionstechnischen Gründen, wie beispielsweise in Teilen der Halbleiterproduktion, nicht einmal Tageslichtöffnungen im Raum möglich sind? Ersatzmaßnahmen sind im Anhang 2 der ASR A3.4 gelistet. Dazu gehören helle, lichtdurchflutete Pausenräume mit Sichtverbindung nach außen und eine geeignete Pausengestaltung, am Besten im Freien. Dort ist selbst an trüben Wintertagen sehr viel Licht am Auge.

Damit in Produktionsräumen viel Licht am Auge ankommt, ist tagsüber eine zusätzliche indirekte Beleuchtung zielführend: Die Leuchten geben Licht nicht nur nach unten ab, sondern auch nach oben und zur Seite, wo es über hell gestaltete Decken oder Wände reflektiert wird. Als Lichtfarbe ist „tageslichtweiß“ zu empfehlen. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sollte in dieser Kombination eine Beleuchtungsstärke von 250 Lux MEDI am Auge erreicht werden – das entspricht der Wirkung von 250 Lux Tageslicht. Dabei spielen auch die Blickrichtung der Beschäftigten und die farbliche Gestaltung der Arbeitsflächen eine Rolle: Beim Blick nach unten kommt weniger Licht am Auge an. Typisch ist für Steharbeitsplätze eine Blickrichtung zwischen 30 Grad und 60 Grad nach unten. Je heller die Flächen sind, desto mehr Licht reflektieren sie ins Auge. Blendung kann dabei beispielsweise durch eine matte Oberflächengestaltung vermieden werden.

Licht nachts < 4.100 K

Für Schichtarbeit ist eine veränderbare künstliche Beleuchtung notwendig, um die sogenannten nichtvisuellen Lichtwirkungen gewinnbringend nutzen zu können. Dank der LED-Technik sind farbveränderliche Leuchten (tunable white) erschwinglich geworden. Beispielsweise werden die einzelnen Farbanteile über Konstantstromdimmung gesteuert (siehe etem Artikel „Wenn der Schein trügt“). In der Lampen- und Leuchtenindustrie sind farbveränderliche Leuchten auch unter dem Begriff HCL – Human Centric Lighting verfügbar. Für den nächtlichen Einsatz bei Nachtarbeit empfiehlt der Ausschuss für Arbeitsstätten künstliche Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von weniger als 4.100 Kelvin. Versuche in Betrieben, bei denen auch die BG ETEM involviert war, ergaben, dass nachts 3.300 Kelvin von den Beschäftigten gut akzeptiert wurden.

Eine alleinige Anpassung der Farbtemperatur schöpft nicht alle Möglichkeiten aus, aktivierendes Licht am Auge zu vermeiden. Die professionelle Planung einer an Tageszeiten angepassten künstlichen Beleuchtung ist zu empfehlen. Für die beste Akzeptanz ist zudem auf eine robuste Steuerung der Beleuchtung und einen gleitenden Übergang zwischen Tag und Nacht zu achten.

Nichtvisuelle Lichtwirkungen für Fernreisen nutzen

Licht zur richtigen Zeit kann unseren 24-Stunden-Rhythmus stabilisieren. Gleichzeitig lässt sich Licht aber auch gezielt nutzen, um diesen Rhythmus zu verschieben, etwa für Fernreisen. In einigen Flugzeugen unterstützt spezielle künstliche Beleuchtung dabei, den Rhythmus um etwa eine Stunde in die gewünschte Richtung zu verschieben. Wer mehr tun will und beispielsweise in Richtung Osten fliegt, sollte circa eine Woche vorher mit der Verschiebung des Rhythmus beginnen. Dabei hilft es, entsprechend früher aufzustehen und zeitnah mindestens eine halbe Stunde viel Licht ans Auge zu lassen – im besten Fall im Freien, perfekt bei Sonnenaufgang. Ebenso wichtig ist es, am Abend viel Licht am Auge zu vermeiden und entsprechend früher zu Bett zu gehen. Zudem wichtig: jeden Tag das Licht morgens aktiv nutzen, abends und nachts vermeiden und konsequent früh zu Bett gehen.

Dr. Sylvia Hubalek, Dr. Johannes Zauner

→ info

- ASR A3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung: www.baua.de

- Empfehlung des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) – Künstliche biologisch wirksame Beleuchtung in Arbeitsstätten: www.baua.de

- DGUV Information 215-220 Nichtvisuelle Wirkung von Licht auf den Menschen: www.dguv.de, Webcode p215220

- DGUV-Forschungsprojekt Optimale Beleuchtung bei Schichtarbeit: www.dguv.de

- Whitepaper Stilisierte Praxisbeispiele zur Umsetzung der nicht-visuellen Lichtwirkung: osf.io

Diesen Beitrag teilen