Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas, das spontan in Folgeprodukte zerfällt. Es ist mobil, geruchlos, farblos, geschmacklos und daher für Menschen nicht mit den Sinnen wahrzunehmen. Es lässt sich jedoch mit Messgeräten leicht nachweisen.

Radon tritt als Gas aus der Erde aus. In Gebäuden – vorwiegend in Keller- und Erdgeschossräumen – kann es sich in unterschiedlicher Konzentration in Abhängigkeit von der Bausubstanz und der Gasdurchlässigkeit des Bodens anreichern.

Wie wirkt Radon auf die Gesundheit?

Über die Atemluft gelangt Radon in die Lunge – zusammen mit sogenannten Zerfallsprodukten, die sich an winzige Staubpartikel heften. Die gesundheitliche Gefährdung geht dabei weniger vom Radon selbst aus, denn es wird aufgrund seiner Edelgaseigenschaften größtenteils wieder ausgeatmet und hat lediglich eine Halbwertszeit von knapp vier Tagen. Die Strahlendosis wird von seinen kurzlebigen radioaktiven Zerfallsprodukten verursacht, wie Polonium, Bismut und Blei mit Halbwertszeiten im Minutenbereich. Diese Zerfallsprodukte senden energiereiche Alpha- und Betastrahlung aus, die in das Lungengewebe eindringt: Es kommt zu Zellschäden, die sich dann zu Krebszellen entwickeln können. Das Lungenkrebsrisiko steigt mit der Radonkonzentration und der Aufenthaltsdauer im Raum. Nach dem Rauchen ist Radon der zweitgrößte Risikofaktor für Lungenkrebs, noch deutlich vor Asbest und Dieselruß.

Was ist Radon?

Von Radon gibt es mehrere Varianten (Isotope): Die sind alle chemisch identisch und besitzen die gleiche Anzahl von Protonen (86), haben aber unterschiedlich viele Neutronen im Atomkern. Zur Unterscheidung der Isotope werden diese durch die Summe von Protonen und Neutronen (Massenzahl) gekennzeichnet. So besitzt das Isotop Rn-222 86 Protonen und 136 Neutronen. Alle Isotope des Radons sind radioaktiv. Die Vorschriften des Strahlenschutzgesetzes im Teil 4 beziehen sich ausschließlich auf das mit Abstand am häufigsten vorkommende Isotop Radon-222.

Was sind Radonvorsorgegebiete?

Ein Radonvorsorgegebiet ist gemäß § 121 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) ein Gebiet, in dem bei einer beträchtlichen Anzahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen der Referenzwert der Radon-222-Aktivitätskonzentration (kurz: Radon-Aktivitätskonzentration) von 300 Bequerel (Bq) pro Kubikmeter Luft überschritten wird. In den einzelnen Bundesländern legen die zuständigen Behörden diese Radonvorsorgegebiete fest. Betroffen von der Radonbelastung an Arbeitsplätzen sind überwiegend Betriebe in Sachsen, Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg.

Wer muss Messungen der Radonexposition am Arbeitsplatz veranlassen?

Wer für einen Arbeitsplatz in einem Innenraum verantwortlich ist, muss Messungen der Radon-Aktivitätskonzentration in der Luft veranlassen, wenn mindestens einer dieser drei Fälle zutrifft:

- Der Arbeitsplatz befindet sich im Erd- oder Kellergeschoss eines Gebäudes, das in einem Radonvorsorgegebiet liegt. Die Messung muss innerhalb von 18 Monaten nach Bekanntgabe dieser Gebiete erfolgen.

- Die Art des Arbeitsplatzes gehört nach StrlSchG Anlage 8 zu einem der Arbeitsfelder mit erhöhter Exposition durch Radon. Dies sind Arbeitsplätze in untertägigen Bergwerken, Schächten und Höhlen, Besucherbergwerken, Radon-Heilbädern und Radon-Heilstollen, sowie alle Arbeitsplätze in Anlagen der Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Wasser. Auch hier gilt eine Frist von 18 Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit.

- Die zuständige Behörde ordnet eine Messung an, wenn es Anhaltspunkte für die Überschreitung des Referenzwertes gibt. In diesen Fällen legt die Behörde eine individuelle Frist fest.

Wie werden Radonmessungen durchgeführt?

Die Radon-Aktivitätskonzentration in der Raumluft wird in der Regel als Langzeitmessung erfasst. Eine solche Messung muss eine zertifizierte Stelle durchführen. Mithilfe eines Radon-Exposimeters kann sie kostengünstig erfolgen. Die Ergebnisse sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Schutzmaßnahmen bei zu hohen Werten

Die Radon-Aktivitätskonzentration in der Raumluft kann mit technischen, organisatorischen und baulichen Maßnahmen gesenkt werden. Deren Wirksamkeit sollte dann eine weitere Messung überprüfen. Einfache erste Maßnahmen sind:

- Regelmäßiges Lüften der betroffenen Räume

- Vermeidung von Unterdruck durch Öfen und Abzüge

- Zufuhr von Frischluft

- Abdichten von Türen, Kabelschächten und Zuführungen zwischen Haus und Fundament.

Die Radon-Aktivitätskonzentration kann auch stark mit der Nutzung des Gebäudes schwanken. Dies ist der Fall, wenn Räume nicht genutzt und gelüftet werden, zum Beispiel an Wochenenden oder während der Betriebsferien. Hier können zeitaufgelöste Messungen, die kontinuierlich oder in regelmäßigen Zeitabständen erfolgen, Aufschluss über die Radon-Aktivitätskonzentration liefern.

Werden trotz dieser einfachen Maßnahmen weiterhin erhöhte Werte gemessen, sollten die Verantwortlichen über weitere bauliche Maßnahmen nachdenken. Ein fachkundiger Dienstleister kann helfen, versteckte Eintrittspforten wie Risse oder andere undichte Stellen zu finden und zu versiegeln oder Installationen anzubringen, um die Radon-Aktivitätskonzentration zu reduzieren.

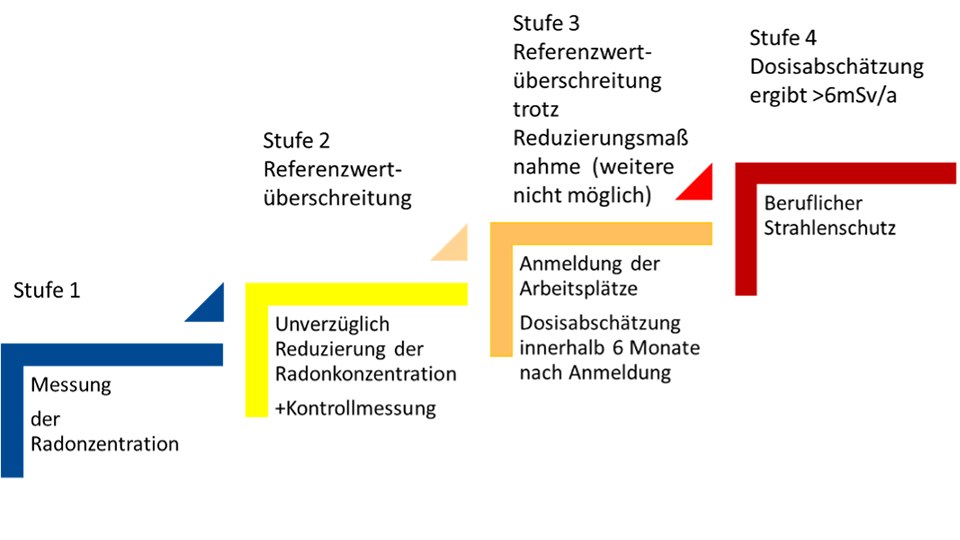

Das Vier-Stufen-Konzept zum Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen

Stufe 1: Der Arbeitsplatz befindet sich in einem ausgewiesenen Gebiet.

Dann ist unter Umständen nach StrlSchG eine Langzeitmessung der Radon-Aktivitätskonzentration zu veranlassen.

Stufe 2: Die Langzeitmessung zeigt, dass der Referenzwert in der Höhe von 300 Bequerel pro Kubikmeter überschritten wurde.

Es sollten erste Maßnahmen zur Reduzierung der Radon-Aktivitätskonzentration in der Raumluft ergriffen werden. Eine weitere Langzeitmessung muss die Wirkung der Maßnahmen kontrollieren.

Stufe 3: Der Referenzwert ist trotz ergriffener Maßnahmen weiterhin überschritten und/oder weitere Schutzmaßnahmen sind nicht möglich.

Der Arbeitsplatz ist bei der zuständigen Behörde anzumelden. Danach erfolgt innerhalb von 6 Monaten eine Dosisabschätzung für die dort arbeitenden Personen. Arbeitet eine Person an mehreren angemeldeten Arbeitsplätzen, sind diese bei der Dosisabschätzung einzubeziehen.

Stufe 4: Die Dosisabschätzung für die Mitarbeiter ergibt, dass eine effektive Dosis von mehr als 6 Millisievert (mSv) im Jahr möglich ist.

Hier sind zwingend die Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes zu beachten. Unter anderem wird eine fortlaufende personenbezogene dosimetrische sowie die regelmäßige ärztliche Überwachung erforderlich.

Dr. Michael Gottschlich

Weitere Hilfen und Informationen

Jedes Bundesland hat eine Radon-Beratung oder Informationsstelle eingerichtet. Dort können Privatpersonen und Unternehmen weitreichende Informationen zum Thema Radon, Schutzmaßnahmen, Expositionsabschätzung und Stufenkonzept erhalten. Für Rückfragen steht auch Dr. Michael Gottschlich vom Fachkompetenzcenter (FKC) Strahlenschutz der BG ETEM zur Verfügung.

Übersicht Radonberatungsstellen

- Zentrale Radonstelle Nordrhein-Westfalen

- Radon-Fachstelle Bayern

- Radonberatungsstelle Sachsen

- Radonberatungsstelle Thüringen

- Radon-Beratungsstelle Baden-Württemberg

- Radon-Informationsstelle Rheinland-Pfalz

- Radonberatungsstelle des Landes Schleswig-Holstein

- Radonberatungsstelle Niedersachsen

- Radonberatungsstelle Bremen

- Schutz vor Radon Hamburg

- Hessisches Radonzentrum

- Radonberatungsstelle Saarland

- Radonberatungsstelle Berlin

- Radonberatungsstelle Brandenburg

- Radon in Sachsen-Anhalt

- Radon Mecklenburg-Vorpommern

→ info

- Fachkompetenzcenter Strahlenschutz: www.bgetem.de, Webcode 14573624

- DGUV Information 203-094 - Radon: medien.bgetem.de, Webcode M21710382

- Strahlenbelastungen: www.bgetem.de, Webcode 17218149

Diesen Beitrag teilen