Im Fahrleitungsbau müssen dringende Reparatur- und Montagearbeiten häufig in der Nacht stattfinden, um den Bahnbetrieb nicht zu sehr zu stören. Hierbei ist die Beleuchtung nicht einfach zu realisieren. Denn die Arbeiten in der Höhe werden durch betriebstechnische Besonderheiten erschwert – z. B. durch die Konstruktion der unter Spannung stehenden Teile der Oberleitungsanlagen.

Anforderungen an die Beleuchtung von Gleisanlagen und Bahnbereichen sind in der „Technischen Regel für Arbeitsstätten: Beleuchtung (ASR) A3.4“ (siehe „info“) enthalten. Allerdings werden dort keine konkreten Bedingungen für das Arbeiten an Oberleitungsanlagen genannt.

In Bahnhöfen, Stellwerken, etc. sind stationäre Beleuchtungsanlagen Stand der Technik. Auch auf freier Strecke werden stationäre Beleuchtungsanlagen eingesetzt, wenn Arbeiten über einen längeren Zeitraum andauern. Nur bei kurzzeitigen Arbeiten, wie bei Instandsetzungsarbeiten, bieten mobile Beleuchtungsanlagen eine Alternative. Schienengebundene Großgeräte mit fest darauf installierten Beleuchtungsanlagen, mobile Lichtmasten und tragbare Leuchten ermöglichen auch nachts eine gute Sicht (Abbildung 1).

Zusätzliche Stirnleuchte

Insbesondere bei kleinräumigen Arbeitsbereichen hat sich die zusätzliche Nutzung einer Stirnleuchte bewährt (Abbildung 2). Die Stirnleuchte wird am Helm befestigt und daher auch als „Helmleuchte“ bezeichnet. Mit der Helmleuchte lässt sich bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen sicherstellen, dass die Sehaufgabe im direkten Handbereich ausreichend ausgeleuchtet wird.

Der Einsatz der Helmleuchte als einzige Lichtquelle ist grundsätzlich auf das Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen auf Oberleitungsanlagen und die unmittelbare Umgebung beschränkt.

Bei Helmleuchten sind besonders zu kleine und zu stark gebündelte Lichtkegel problematisch. Sie leuchten den Arbeitsbereich sehr begrenzt aus, sodass in der Umgebung kaum etwas zu erkennen ist. Aber auch zu hohe Leuchtdichten oder große Leuchtdichteunterschiede im Gesichtsfeld sind problematisch: Sie blenden und beeinträchtigen das Sehen. Dazu kommen Reflexe an glänzenden Oberflächen, die genauso blenden können wie der direkte Blick in die Leuchte selbst. Hohe Lichtleistungen begrenzen die Leuchtdauer und sind in kurzer Sehentfernung viel zu hell.

Optimierungsbedarf

Bei aktuell eingesetzten Helmleuchten im Oberleitungsbau stellte die gesetzliche Unfallversicherung vor einiger Zeit deutlichen Optimierungsbedarf fest. Die Konsequenz: Berufsgenossenschaften, Versicherte und das Fachgebiet Lichttechnik der TU Ilmenau entwickelten im Rahmen eines Forschungsprojekts eine Helmleuchte weiter, die jetzt den Anforderungen bei Arbeiten an Fahrleitungsanlagen in vollem Umfang genügt.

Die neue Helmleuchte besitzt drei Leuchtmodi, die eine Orientierung in weiter Ferne, das Laufen im Gleisbereich und das Arbeiten im nahen Gesichtsfeld ermöglichen (Tabelle 1).

| Einsatzzweck | Typische Sehdistanz | Lichtkegel (Öffnungswinkel α) |

Beleuchtungsstärke gemessen in 0,5 m Entfernung |

|---|---|---|---|

|

Greifraum |

0,5 m |

Groß (≥ 75°) |

50 lx |

|

Orientierung in unmittelbarer Umgebung; Gehen |

1 m bis 2 m |

Groß (≥ 55°) |

150 lx |

|

Orientierung in weiterer Umgebung |

bis 10 m |

Klein (≈ 15°) |

1000 lx |

|

Quelle: Fachbereich AKTUELL „Arbeiten an Oberleitungsanlagen“ |

|||

Die BG ETEM fasste die Ergebnisse des Forschungsprojekts in der „Fachbereich AKTUELL“ unter dem Titel „Arbeiten an Oberleitungsanlagen“ zusammen (siehe „info“). Die Inhalte sind mit dem Sachgebiet „Beleuchtung“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) abgestimmt.

Checkliste für die Beschaffung der Helmleuchte

Die folgende Checkliste soll Unternehmerinnen und Unternehmern bei der Auswahl geeigneter Helmleuchten helfen. Zusätzlich enthält sie praktische Handlungsempfehlungen, wie ohne Messgerät die grundsätzliche Eignung marktverfügbarer Leuchten getestet werden kann. Eine Einschränkung alleine auf den Fahrleitungsbau gibt es hierbei nicht. Die Kriterien sind auf Stirnleuchten und Helmleuchten in anderen Tätigkeitsfeldern übertragbar, wie z. B. auf das Handwerk bei Arbeiten in dunklen Räumen oder bei Zustellertätigkeiten in der dunklen Jahreszeit.

Helmleuchten müssen in dunkler Umgebung ohne Beleuchtung getestet werden. Bei der Auswahl sind die nachfolgenden Punkte zu beachten.

Hinweis: Im Rahmen der betrieblichen Situation können einzelne Prüfmerkmale stärker gewichtet sein.

|

Frage |

JA | NEIN | |

|---|---|---|---|

| Sicherheit |

|||

|

1 |

Staub- und wasserdicht (z. B. Schutzart IP 67 oder IP 68) |

||

|

2 |

Stoßfest |

||

|

3 |

Keine rote und grüne LED (z. B. für den Betriebszustand) |

||

|

4 |

Leuchtdauer mit gleichbleibender Qualität über mind. 8 Stunden während der gesamten Lebensdauer im Modus „Orientierung in unmittelbarer Umgebung“ |

||

| 5 |

Bis -15 °C einsetzbar |

||

| 6 |

Flimmerfrei in allen Lichtmodi bzw. im gedimmten Zustand. Zur Bewertung hilft ein einfacher Test: Bei schneller Bewegung der gespreizten Finger im Lichtkegel sollten die Bewegungen nicht „abgehackt“ erscheinen. |

||

| Leuchtenkopf | |||

| 7 |

Mit Arbeitshandschuhen bedienbar |

||

| 8 |

Neigung verstellbar |

||

| 9 |

Am Helm zu befestigen (z. B. Einklicken, Halteband) |

||

| 10 |

Gewicht möglichst nicht über 200 g am Kopf (inkl. Akku- bzw. Batteriepack) |

||

| Blendungsbegrenzung | |||

| 11 |

Die Leuchte ist dimmbar oder schaltbar. Reflexblendung ist u. a. von der Positionierung der Leuchte, der Blickrichtung und den Oberflächeneigenschaften abhängig. Durch Dimmen oder Schalten auf eine niedrigere Helligkeitsstufe lässt sie sich verringern.

Abbildung 3: Reflexblendung, die das Ablesen der Messwerte erschwert, kann auch durch „matte“ Arbeitsmittel verringert werden.

|

||

| Sicherheit | |||

| 12 |

Die vom Hersteller angegebene Leuchtweite beträgt max. 30 m. |

||

| 13 |

Der Lichtstrom liegt – bei ausreichend großen Lichtkegeln – bei max. 40 lm in den Modi „Orientierung in unmittelbarer Umgebung“ und „Greifraum“. |

||

| 14 |

Je größer der Leuchtenkopf, umso geringer die Leuchtdichte auf der Lichtaustrittsfläche und damit die Blendung.

|

||

| Beleuchtungsstärke und Öffnungswinkel | |||

| 15 |

Die Leuchte verfügt über mindestens drei einstellbare Lichtmodi für die unterschiedlichen Einsatzzwecke: Greifraum, Orientierung in unmittelbarer Umgebung und Orientierung in weiterer Umgebung (siehe Tabelle 1). Alternative: Leuchte dimmbar und Öffnungswinkel frei einstellbar. |

||

| 16 |

Die Beleuchtungsstärkewerte und Öffnungswinkel passen zu den Angaben in Tabelle 1. | ||

| 17 |

Die Lichtverteilung im Lichtkegel nimmt gleichmäßig zum Rand hin ab (siehe Abbildung 4). Zur Einschätzung hilft es, den ausgeleuchteten Bereich auf einer gleichmäßig hellen, homogenen Fläche (z. B. weiße Wand) zu betrachten. | ||

| 18 |

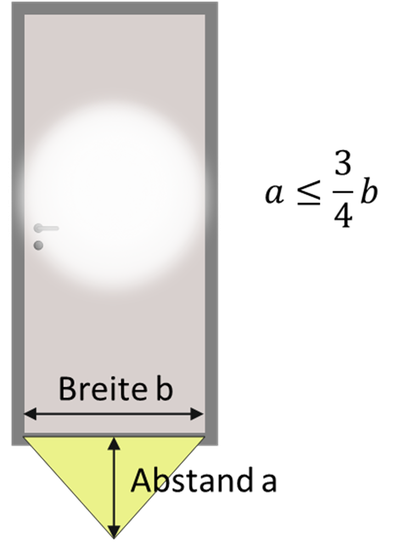

Der Lichtkegel für die Modi „Orientierung in unmittelbarer Umgebung“ und „Greifraum“ ist möglichst groß (s. Angaben Tabelle 1). Zur Bewertung hilft ein einfacher Test: In welcher Entfernung leuchtet der Lichtkegel einen Türrahmen aus?

Abbildung 4: Test zur Überprüfung eines ausreichend großen Lichtkegels.

Der Abstand sollte nicht größer als ¾ der Türbreite sein. Bei einer Türbreite (b) von beispielsweise 80 cm entspricht der Abstand (a) maximal 60 cm. |

||

| Lademanagement | |||

| 19 |

Für die betriebliche Situation geeignetes Lademanagement | ||

| Quelle: Fachbereich AKTUELL „Arbeiten an Oberleitungsanlagen“ | |||

Dr. Sylvia Hubalek/ Christian Menen

→ info

- Der Beitrag „Arbeiten an Oberleitungsanlagen – Erläuterung der ASR A3.4 "Beleuchtung" in Bezug auf Arbeiten an Oberleitungsanlagen" ist in der Publikationsreihe „Fachbereich AKTUELL“ erschienen und erhältlich unter:

publikationen.dguv.de, Webcode p021871 - Die „Technische Regel für Arbeitsstätten: Beleuchtung (ASR) A3.4“ steht unter diesem Suchbegriff bereit: www.baua.de

Diesen Beitrag teilen