In zahlreichen Branchen der BG ETEM werden noch immer krebserzeugende Stoffe angewandt oder bei Tätigkeiten freigesetzt. Wegen ihrer schwerwiegenden Gesundheitsgefahren sind die Anforderungen an das Schutzniveau bei Tätigkeiten mit diesen Stoffen hoch. Eine fachkundige Gefährdungsbeurteilung ist deshalb unerlässlich und hilft den Unternehmen, die notwendigen Maßnahmen auszuwählen.

In der betrieblichen Praxis haben zum Beispiel folgende Tätigkeiten gemeinsam, dass krebserzeugende Stoffe bzw. Verbindungen freigesetzt werden können:

- Tätigkeiten mit quarzhaltigen Stäuben,

- das Schleifen oder Schweißen von hochlegierten Stählen oder

- die Oberflächenbeschichtung mit Chrom (VI)-Verbindungen.

In der Regel gelangen krebserzeugende Stoffe an Arbeitsplätzen über die Atmung in den Körper, aber auch die Aufnahme über die Haut ist möglich. Selbst eine orale Aufnahme (über den Mund, d. Red.) lässt sich bei mangelnder Hygiene nicht völlig ausschließen.

Komplexe Gefährdungsbeurteilung

Sehr komplex gestaltet sich die Gefährdungsbeurteilung deshalb, weil die Expositionen bei den Tätigkeiten mit Blick auf ihre

- Höhe,

- Dauer und

- Verlauf

sehr unterschiedlich sein können. Zudem lässt sich für diese Stoffe und Verbindungen in der Regel keine Konzentrationsschwelle angeben, ab der eine Krebserkrankung eintritt. Darüber hinaus liegen zu wenige Erkenntnisse darüber vor, ob und welche Auswirkungen bei Tätigkeiten gleichzeitig mit mehreren krebserzeugenden Stoffen zu erwarten sind.

Eine Krebserkrankung entsteht meistüber längere, d. h. mehrjährige Zeiträume. Prägnantes Beispiel dafür sind Lungen- oder Kehlkopfkrebserkrankungen, die durch Asbestexpositionen verursacht werden können. Deshalb ist es wichtig, Gefährdungen zu kennen und das Schutzniveau vom Beginn der Tätigkeit an konsequent umzusetzen. Vor diesem Hintergrund ist bei der fachkundigen Erstellung und regelmäßigen Aktualisierung einer Gefährdungsbeurteilung die Zusammenarbeit aller Arbeitsschutzakteure erforderlich – insbesondere mit den Arbeitsmedizinerinnen und -medizinern.

Handlungshilfen für die Gefährdungsbeurteilung nutzen

Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)und vor allem die Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 400 „Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ enthalten konkrete Hinweise und zeigen mögliche Wege auf, wie eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden kann, insbesondere durch die Nutzung von Handlungshilfen. Das können sein:

- eine stoff- oder tätigkeitsbezogene TRGS;

- verfahrens- und stoffspezifische Kriterien nach TRGS 420 „Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) für die Ermittlung und Beurteilung der inhalativen Exposition“;

- branchen- oder tätigkeitsspezifische Handlungsempfehlungen oder vorhandene Gefährdungsbeurteilungen Dritter (oder Teile davon).

Die Nutzung der Handlungshilfen erleichtert die Durchführung der einzelnen Schritte der Gefährdungsbeurteilung – z. B. die Informationsermittlung, die Beurteilung der Gefährdung, die Substitutionsprüfung sowie die Auswahl und Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen – in der Regel erheblich.

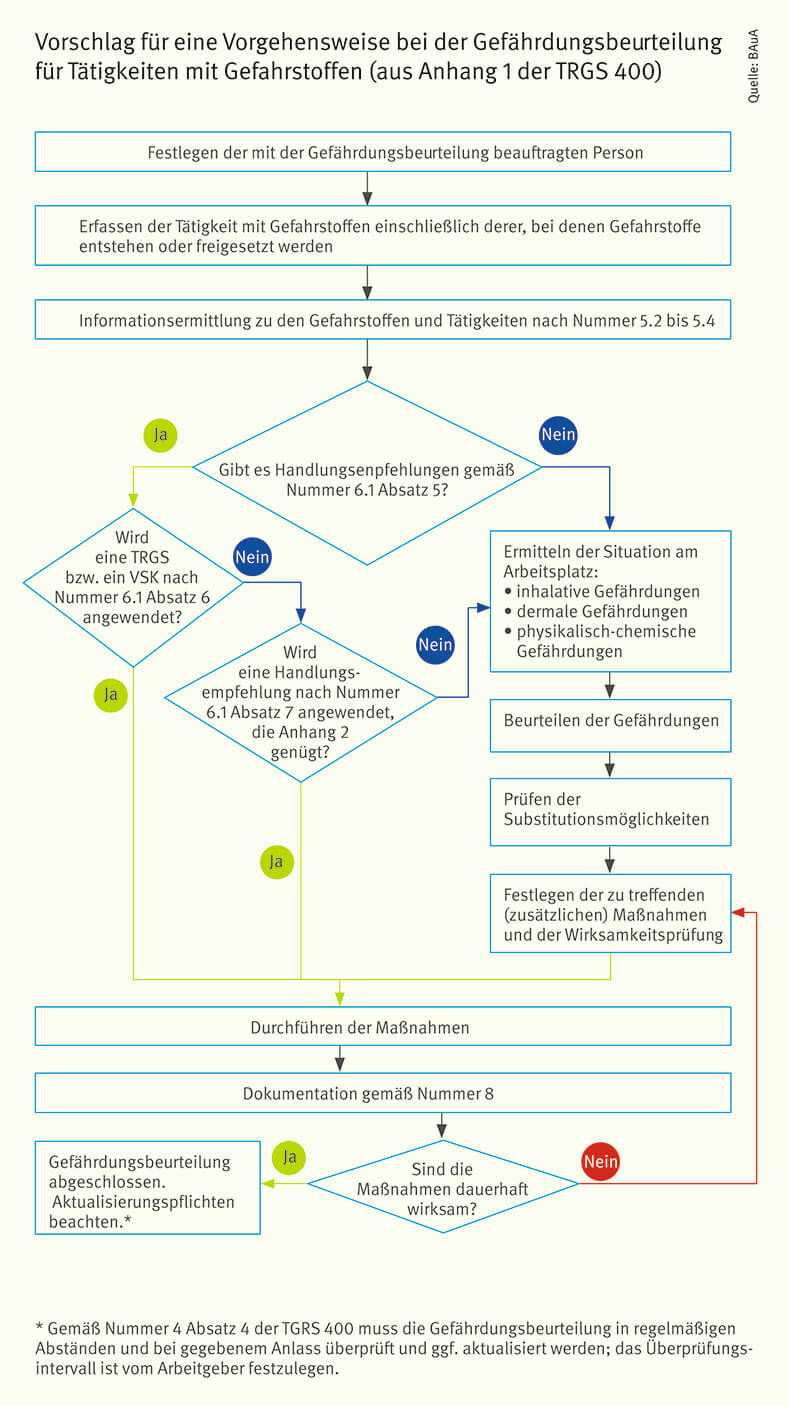

Für die Praxis beschreibt die TRGS 400 die Vorgehensweisen zur Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV. Sie bindet die Vorgaben der GefStoffV in den durch das Arbeitsschutzgesetz (§§ 5 und 6 ArbSchG) vorgegebenen Rahmen ein. Sie gibt zudem Auskunft über die Verantwortung und Organisation bei der Gefährdungsbeurteilung sowie zu gefahrstoffspezifischen Aspekten. Anhang 1 der TRGS 400 veranschaulicht das systematische Vorgehen in einem Ablaufdiagramm (siehe Abbildung).

Handlungshilfen erleichtern die Gefährdungsbeurteilung

Die genannten Handlungshilfen enthalten neben Informationen zur Einstufung und Grenzwerten der betrachteten Stoffe vor allem hilfreiche Angaben zur Exposition bei den beschriebenen Tätigkeiten. Sie basieren auf Messdaten der Unfallversicherungsträger in verschiedenen Unternehmen. Für den Anwender der Handlungshilfen entfallen damit in der Regel eigene, teilweise sehr aufwendige Ermittlungen.

Dem Grad der jeweiligen Gefährdung entsprechende Schutzmaßnahmen wurden bei den Messungen ebenfalls danach bewertet, wie wirksam sie sind, und flossen als Empfehlung in die Handlungshilfen ein. Unternehmerinnen und Unternehmer können damit davon ausgehen, dass eine Minimierung der Exposition am Arbeitsplatz gewährleistet ist und in Kombination mit entsprechenden Arbeitstechniken sowie Verhaltensweisen der Beschäftigten die Grenzwerte bzw. Beurteilungsmaßstäbe für gesundheitsgefährdende Stoffe und Gemische eingehalten werden können.

Die Anwendung der Handlungshilfen muss bei der Gefährdungsbeurteilung dokumentiert werden. Werden stoff- oder tätigkeitsspezifische TRGS oder VSK nach TRGS 420 genutzt, erfüllen diese die sogenannte Vermutungswirkung. Das heißt: Unternehmerinnen und Unternehmer können davon ausgehen, dass die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung für den Schutz der Beschäftigten erfüllt sind (siehe „info“, Punkt 1).

Für DGUV Informationen (die nicht als VSK anerkannt sind) und für Expositionsbeschreibungen besteht formalrechtlich die Vermutungswirkung nicht. Tatsächlich beruhen diese Dokumente jedoch auf vergleichbaren fachlichen Grundlagen, d. h. sie können gleichermaßen (mit Ausnahme der Vermutungswirkung) für die Gefährdungsbeurteilung angewendet werden (siehe „info“, Punkte 2 und 3).

Michael Piskorz/ Sebastian Seegert

(Die Serie wird mit branchenspezifischen Beispielen fortgesetzt)

→ info

- Eine aktuelle Übersicht über Technische Regeln und Bekanntmachungen zu Gefahrstoffen unter:

www.baua.de > Rechtstexte und Technische Regeln > Technische Regeln für Gefahrstoffe - Diese DGUV Informationen finden sich in der Reihe der sogenannten Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (EGU) als DGUV Information 213 – 700 ff.:

https://dguv.de , Webcode d91450 - Die Expositionsbeschreibungen zu verschiedenen Tätigkeiten stellt die BG ETEM auf ihrer Webseite bereit:

www.bgetem.de, Webcode 14593441

Diesen Beitrag teilen