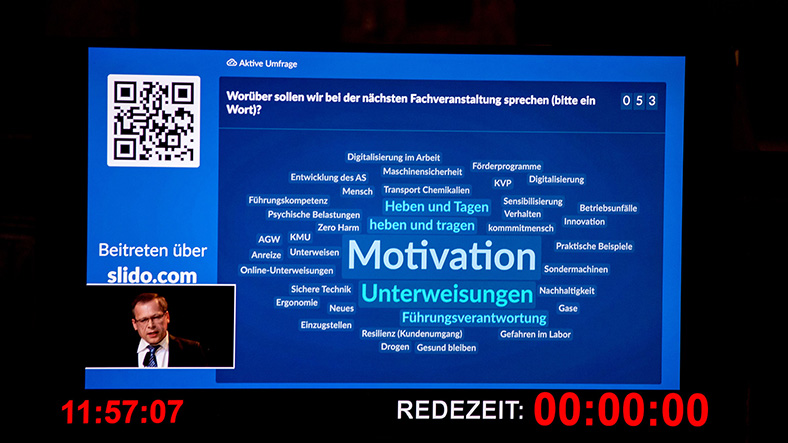

Der Saal des historischen Felsenkellers in Leipzig blieb weitgehend leer. Die wenigen Mitwirkenden vor Ort waren auf das Coronavirus getestet und saßen mit ausreichend Abstand zueinander an Einzeltischen. Auf der Bühne begrüßte Moderator Martin Steiner von der BG ETEM 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich digital zugeschaltet hatten und das Geschehen im Stream verfolgten.

August Wagner, Leiter Branchenausschuss Textil der BG ETEM, lobte die Themenvielfalt der Veranstaltung, darunter besonders die Praxisbeispiele. „Sie zeigen, wie wichtig Arbeitsschutz für erfolgreiche Unternehmen ist.“ Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Johannes Tichi, pflichtete ihm bei: „Das Interesse der Mitgliedsbetriebe und Versicherten steht für uns im Vordergrund.“

Chancen und Risiken der Digitalisierung

Zum Auftakt referierte Klaus-Dieter Becker (BG ETEM) über Risiken beim Einsatz von Fernzugriffssystemen zur Steuerung oder Wartung von Maschinen. Diese müssen so eingerichtet sein, dass Personal vor Ort nicht durch plötzliches Anlaufen von Maschinen oder Anlagen überrascht werden kann. Darüber hinaus muss das System gegenüber unbefugten Zugriffen von außen geschützt werden. Der Anschlag auf die Wasserversorgung in Florida im Februar dieses Jahres habe gezeigt, was Cyberkriminelle mit Hacker-Attacken anrichten können. Die permanenten Veränderungen durch die Digitalisierung machten daher laufende Anpassungen auch der Sicherheitssysteme und der Gefährdungsbeurteilung notwendig.

Einen positiven Blick auf die Möglichkeiten der Digitalisierung in der Textilindustrie vermittelte Dirk Zschenderlein vom Sächsischen Textilforschungsinstitut e. V. in Chemnitz. Unter dem Schlagwort „Future Tex“ entwickeln die Forscher im Versuchsfeld „Vernetzte Fertigung“ neue Produktionsmethoden. Durch den Einsatz von Real Time Locating Systemen, automatischen Transporteinrichtungen oder Kameras zur Überwachung sollen Produktionsprozesse künftig wirtschaftlicher und zugleich sicherer gestaltet werden.

Globale Lieferketten

Auch bei dieser Fachtagung richtete sich der Blick nach Asien. Dr. Gregor Kemper (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV) stellte Präventionsprojekte in Indien, Bangladesh und Myanmar vor. Ziel sei es, die globalen Lieferketten nachhaltiger zu gestalten. Die zum Teil schon Jahre andauernden Kooperationen zeigten inzwischen Erfolge. In Myanmar sei die Zahl der Arbeitsunfälle zurückgegangen. In Bangladesh hätten sich initiiert durch Studienaufenthalte in Deutschland 300 Arbeitsschutzakteure qualifiziert und seien in den Betrieben unterwegs.

Kemper zeigt sich stolz darüber, dass die gesetzliche Unfallversicherung mittlerweile auch in anderen Ländern wie Pakistan oder China zu einem Exportschlager geworden sei. Er begrüßte das neue Lieferkettengesetz, das dazu beitragen solle, vergleichbare Arbeitsschutz- und Sozialstandards zu schaffen.

Wegeunfälle und Homeoffice

Kai Schulte vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) machte klar, das die Vision Zero – die Idee einer Arbeitswelt ohne Unfälle und Berufskrankheiten – auch für den Straßenverkehr gilt. Obwohl Menschen Fehler machten, gelte das Ziel, dass im Straßenverkehr niemand schwer verletzt oder gar getötet werde. Daher will er Unternehmen motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sie sollten sich die Frage stellen, ob es von Seiten des Betriebes Regeln für die Teilnahme am Straßenverkehr gebe und man zum Beispiel Weiterbildungsmaßnahmen anbieten könne.

Schulte präsentierte „7 goldene Regeln“, mit denen Betriebe Flagge zeigen könnten. Unterstützung finden sie dabei in Praxishilfen und der Kampagne kommmitmensch. Auch die BG ETEM bietet zahlreiche Aktionsmaterialien und Seminare zur Verkehrssicherheit an.

Maren Knopp von der BG ETEM stellte die rechtlichen Grundlagen für verschiedene Formen von Homeoffice vor. Abhängig von der juristischen Definiton für Heimarbeit, Telearbeit oder mobiler Arbeit ergeben sich unterschiedliche Verpflichtungen für Arbeitgeber und Beschäftigte – auch hinsichtlich des Arbeitsschutzes. Der gelte an Arbeitsplätzen in privaten Wohnungen ebenso wie auf dem Betriebsgelände. Daher müssten auch für solche Arbeitsplätze Gefährdungsbeurteilungen erstellt werden – ein im Einzelfall nicht immer einfach zu realisierendes Ziel.

Praktischer Arbeitsschutz

Unter dem Begriff Nudging = Anstupsen werden Motivationshilfen zusammengefasst, die Menschen dazu bringen sollen, sich auch ohne Verbote sicherheitsgerecht zu verhalten. Der Smiley auf der Geschwindigkeitsanzeige am Ortseingang ist ein bekanntes Beispiel dafür. Die BG ETEM hat bezogen auf die Arbeitswelt ein Poster entwickelt, mit dessen Hilfe Betriebe typische Situationen im Arbeitsalltag analysieren können. Werden dabei unnötige Risiken eingegangen? Verhalten sich Kolleginnen und Kollegen so wie sie sollten?

Im Rahmen eines Workshops konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zufällig zusammengestellten Kleingruppen dieses Tool anwenden und an verschiedenen Beispielfällen durchspielen.

Präventionspreis

Den zweiten Tagungstag eröffnete Mario Fritzsche mit seinem selbst geschriebenen Lied vom „Lutz vom Arbeitsschutz“. Fritzsche geht als Fachkraft für Arbeitssicherheit der Ontex Hygieneartikel Deutschland GmbH immer wieder neue Wege. Im vergangenen Jahr erhielt der Betrieb für ein Filmprojekt mit Auszubildenden den Präventionspreis der BG ETEM. Dem Unternehmen mit 450 Beschäftigten ist es gelungen, bis dato 400 Tage unfallfrei zu arbeiten. Dazu haben unterschiedliche Präventionsangebote wie eine Wandzeitung sowie Prämien für unfallfreies Arbeiten beigetragen.

Praktischer Arbeitsschutz

Hans-Jörg Germer, Sicherheitsfachkraft am Standort Herbrechtingen der Paul Hartmann AG, gab ein gutes Beispiel, wie Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung und Betriebsanweisung organisiert werden können. Verantwortlich für sicheres Arbeiten sind die unmittelbaren Vorgesetzten. Diesen stehen alle benötigten Inhalte, z. B. zur Bewertung der Gefährdungen und getroffenen Maßnahmen, eine Unterweisungsmatrix mit Inhalten und Fristen sowie eine Checkliste zur Wirksamkeitskontrolle bzw. zur Feststellung von Nachschulungsbedarf in einem von allen Verantwortlichen gemeinsam genutzten Dokument zur Verfügung.

Ein zweites Praxisbeispiel demonstrierte Mark Blumenroth von der Hanns Glass GmbH, einem Hersteller von Teppichen im Automobilbereich. Hier konnten Arbeitsunfälle mit Schnittverletzungen reduziert werden, indem alle Arbeitsgänge mit Schneidaufgaben systematisch erfasst und hinsichtlich der geeigneten Schneidwerkzeuge sowie die geeignete Arbeitsweise beim Schneiden optimiert wurden. Ein Schlüssel zum Erfolg lag darin, dass die betroffenen Beschäftigten von Anfang an in den Prozess einbezogen wurden.

Martin Wagner von der BIM Textil-Service GmbH berichtete, wie mit einer neuen automatisierten Sortieranlage das Waschen von Putztüchern effizienter und gleichzeitig mit verbesserten Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten gestaltet werden konnte. Ein wichtiger Effekt war, dass die vorhandenen Mitarbeiter von einfachen und körperlich anstrengenden Tätigkeiten entlastet wurden und für höherwertige Tätigkeiten eingesetzt werden konnten, die in Anbetracht des Fachkräftemangels nur schwer zu besetzen gewesen wären.

Gefahrstoffe

Dr. Siegfried Hoffmann (BG ETEM) ging auf die Staubbelastung an verschiedenen Arbeitsbereichen der textilen Branchen und deren Wirkung auf den menschlichen Körper ein. Sein Rat: absaugen statt abblasen. Nur so kann eine erhöhte Belastung durch wiederholtes Aufwirbeln vermieden und der Staub endgültig aus dem Arbeitsbereich entfernt werden.

Appell an Verantwortung

Zum Schluss der Tagung schlug Dr. Ronald Unger, Aufsichtsperson und langjähriger Referent für Sicherheitswerbung der BG ETEM, einen Bogen von der ersten bekannten Arbeitsschutzbestimmung im Alten Testament bis zur Vision Zero. Vor allem in den letzten 150 Jahren sind im Arbeitsschutz glücklicherweise große Erfolge erzielt worden. Vor Gründung der gesetzlichen Unfallversicherung Ende des 19. Jahrhundert habe es im Deutschen Reich schätzungsweise 3.000 tödliche Arbeitsunfälle im Jahr gegeben.

Seitdem haben Unfallverhütung und ganzheitliche Prävention dazu beigetragen, Arbeiten immer sicherer zu machen. Unger hob vor allem die qualitative Veränderung im Arbeitsschutz Mitte der 90er-Jahre hervor.

Mit der damaligen Verpflichtung zur Gefährdungsbeurteilung, dem Selbstcheck der Betriebe über Unfall- und Gesundheitsrisiken und daraus abgeleiteten Maßnahmen für sicheres Arbeiten, habe die Eigenverantwortung der Unternehmerinnen und Unternehmer einen höheren Stellenwert bekommen. Die Präventionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter der BG ETEM stehen dafür beratend zur Seite.

Für Ronald Unger war es auch ein Abschied. Nach 30 Jahren bei der BG ETEM und ihrer Vorgängerorganisation wird er im kommenden Jahr in Ruhestand gehen. Bei seiner letzten Fachtagung im aktiven Dienst nutzte er die Gelegenheit, um Wegbegleitern zu danken und sie zu bitten, dem Arbeitsschutz auch in Zukunft den nötigen Stellenwert einzuräumen.

Diesen Beitrag teilen