Die Seele rettet sich

Aus dem gesamten Lebensumfeld – beruflich und privat – prasseln ständig ungezählte Einflüsse auf den Menschen ein. Jeder verfügt über seine eigenen, individuell unterschiedlichen Strategien, die sie oder er unbewusst, aber gezielt zur Bewältigung des Alltags einsetzt. Schwierige und stressige Zeiten oder Krisen werden so gut und ohne Schaden überwunden. Aus verschiedenen Gründen können diese Anpassungsmechanismen aber aus dem Gleichgewicht geraten. Plötzlich funktionieren die bisherigen Bewältigungsmuster nicht mehr; Körper und Seele können mit Veränderungen und sogar mit starken körperlichen Symptomen reagieren, z. B. mit Schmerzen.

Wo sich Zahlen finden

Gesundheits- oder Fehlzeitenberichte der Krankenkassen (z. B. DAK Gesundheitsreport 2019, AOK Fehlzeitenreport 2019) listen die Zahl der Krankmeldungen und der Behandlungen durch Ärzte nach Erkrankungsart und Häufigkeit auf. Dabei treten die eigentlichen Ursachen einer Erkrankung oft in den Hintergrund. Selbst ein Knochenbruch, der auf den ersten Blick offensichtlich Folge eines Unfalls war, kann individuelle Ursachen haben, aber auch Folgen nach sich ziehen.

In den Statistiken der Krankenkassen werden solche Diagnosen nach der „Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme“ (10. Revision = ICD-10) erfasst, z. B. unter der Verschlüsselungsnummer „Anhaltende somatoforme Störungen“ (F 45.40).

Somatoforme Störungen sind Beschwerden oder Erkrankungen, für die sich keine ausreichend erklärbare körperliche Ursache findet. Häufig sind es Beschwerden des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. „Herzschmerzen“, Luftnot, Engegefühl im Hals u. a.). Aber auch für chronische Schmerzen lässt sich die auslösende Ursache nicht immer sofort finden.

Trotzdem sind die Beschwerden da, oft auch massiv, sodass für die Betroffenen weite Teile des Berufs- und des Privatlebens eingeschränkt sein können. Oft dauert es Jahre, bis man den Beschwerden und dem Leiden mit Lösungen näher kommt. Auf jeden Fall ist eine sorgfältige Abklärung der Symptome erforderlich, um mögliche Ursachen (z. B. ein Tumorleiden) erfassen oder ausschließen zu können („Differentialdiagnose“). Die dadurch hervorgerufenen Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen liegen seit Jahren in der Rangliste der Krankheitsursachen ganz oben.

Erste Schritte

Annette Freude ist Ärztin für Allgemeinmedizin – mit Leib und Seele. Sie weiß, dass der Mensch von seiner Umwelt nicht getrennt zu sehen und zu behandeln ist. Sie hat sich im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungs- und Behandlungsweise fortgebildet und zudem die ärztliche Zusatzqualifikation „Psychosomatische Grundversorgung“ erlangt. Daher kann sie sich auch ein vollständiges Bild von Wolfgang Bitters Situation machen und mit ihm nach Unterstützung und Lösungen suchen. Aus dem letzten Gespräch mit dem Beschäftigten wird Annette Freude klar, dass Wolfgang Bitter neben der derzeitigen persönlich privaten Krise die Arbeitssituation sehr belastet.

Arbeitsschutz – Prävention

Psychische Belastungen bei der Arbeit sind seit 2013 im Arbeitsschutzgesetz formuliert. Demnach hat der Arbeitgeber die Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie für die physische und psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird.

Der Unternehmer muss bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen durch die Gefährdungsbeurteilung folgende Bereiche erfassen:

- Arbeitsinhalt oder Arbeitsaufgabe (z. B. Handlungsspielraum),

- Arbeitsorganisation (z. B. Arbeitszeit, Kommunikation),

- soziale Beziehungen zwischen Kollegen oder Vorgesetzten,

- Arbeitsumgebung (z. B. Lärm, Arbeitsmittel).

Betriebsärzte unterstützen das Unternehmen oder den Betrieb bei der Gefährdungsbeurteilung (s. „info“, Punkt 1).

Wozu Betriebsärzte da sind

Arbeitsmediziner oder sogenannte Betriebsärzte – offiziell: Fachärzte mit der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ – beraten Unternehmerinnen und Unternehmer zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes. Unter Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht untersuchen und beraten sie die Beschäftigten unter den Aspekten der betriebsspezifischen, arbeitsbedingten Gefährdungen.

Jedes Unternehmen – auch solche mit nur einem Mitarbeiter – muss laut Arbeitssicherheitsgesetz einen Betriebsarzt bestellen. Dieser soll den Unternehmer beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung unterstützen. Die Aufgaben des Betriebsarztes werden in § 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes konkret aufgeführt. Je nach betrieblichem Betreuungsmodell im Sinne der DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (s. „info“, Punkt 2) kann der Unternehmer dem Betriebsarzt Aufgaben übertragen, wie sie u. a. in der DGUV Vorschrift 2 unter dem Thema Aufgabenfelder und mögliche Aufgaben im Anhang 3 formuliert sind.

Angehende Fachärzte für Arbeitsmedizin und Betriebsärzte lernen in ihrer Weiterbildung zum Facharzt oder zum Erwerb der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ aufgrund gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse die Zusammenhänge zwischen arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und den (Aus-)Wirkungen auf den Menschen kennen. Die Beurteilung, welche Arbeitsbedingungen zu Beschwerden oder Erkrankungen führen können, gehört zu ihren zentralen Aufgaben. Dabei kann es sich sowohl um – zum Beispiel – schädigende Wirkungen von Gefahrstoffen als auch um für die Beschäftigten förderliche Wirkungen durch eine gute Arbeitsorganisation handeln.

Betriebsärzte mit besonderem Interesse für das Erkennen von psychischen, funktionellen und psychosomatischen Erkrankungen können sich nach den Vorgaben der Bundesärztekammer im Sinne der sogenannten Psychosomatischen Grundversorgung fortbilden.

Betriebsärzte und Unternehmen bilden Kooperationen

Wenn Betriebsärzte großer Unternehmen sich austauschen, berichten sie immer häufiger von Mitarbeitenden mit psychischen Beschwerden oder Störungen. Patienten in ambulanter oder stationärer Behandlung wegen psychischer oder psychosomatischer Störungen berichten ihrerseits über schwierige Arbeitssituationen in Unternehmen und Betrieben, sodass sie der Rückkehr an den Arbeitsplatz sorgenvoll entgegensehen.

Daher findet zunehmend ein Austausch und eine Kooperation zwischen Fachärzten von Fachkliniken und Unternehmen und deren Betriebsärzten statt, z. B. als „Sprechstunde zur psychischen Gesundheit im Betrieb“ (s. „info“, Punkt 3). Die Beratung findet im Sinne einer ganzheitlichen Sichtweise des Menschen statt, z. B. nach dem sogenannten biopsychosozialen Modell.

Biopsychosoziale Medizin

versteht sich als notwendige Ergänzung der bisher vorherrschenden biomedizinisch-naturwissenschaftlichen Ausrichtung der Humanmedizin. Das wissenschaftliche Maschinenparadigma („der Mensch als komplexe Maschine“) wird zu einem ganzheitlichen Modell („der Mensch als körperlich-seelisches Wesen) in seinen öko-sozialen Lebenswelten.

Quelle: Wikipedia

Für die Akzeptanz und den Erfolg des Modells, das zu einer Früherkennung und der frühzeitigen Bearbeitung von psychosozialen Problemen und Symptomen führen soll, ist es wichtig, dass das Thema und die Angebote von der Geschäftsführung eines Unternehmens oder des Betriebes und den Führungskräften mitgetragen werden. Die Überführung und Anbindung in z. B. ambulante Versorgungsstrukturen kann dabei eine wichtige Rolle spielen.

Um im Unternehmen einen guten Überblick über die verschiedenen Gefährdungen und Maßnahmen für den Gesundheitsschutz zu erhalten, ist eine gute Verzahnung zwischen den Akteuren des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt) und anderen Unternehmenseinheiten (z. B. Unternehmensleitung, Führungskräfte, Mitarbeiter) wichtig. Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) können in der Steuerungsgruppe alle Bereiche – einschließlich „Psychische Gesundheit“ – zusammengebracht und zielgerichtet organisiert werden.

Evaluation einer neuen Variante des Versorgungsmodells

Im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) fand die Evaluation einer neuen Variante des Versorgungsmodells für psychisch beeinträchtigte Beschäftigte in Anlehnung an die sog. „Psychosomatische Sprechstunde im Betrieb“ (PSIB) mit einem Sprechstundenangebot der Burghof-Klinik in Rinteln statt (F 2397, s. „info“, Punkt 4). Daran beteiligten sich sechs regionale Betriebe mit 63 Teilnehmern.

Dabei wurde das Angebot einer zeitnahen und niederschwelligen psychotherapeutischen Hilfe im betrieblichen Kontext mit psychologischer Beratung und Kurzintervention systematisch untersucht.

Ziele des Projekts:

- Darstellung der Praktikabilität des PSIB-Konzeptes und seine praktische Umsetzung

- Einschätzung des Nutzens für betriebliche Verantwortliche und Beschäftigte

- Ableitung von Empfehlungen zur Konzeption

| Förderliche Faktoren für den PSIB-Erfolg | Wahrgenommener (potenzieller) Nutzen |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Quelle: BAuA (Forschungsprojekt F 2397: Förderliche Faktoren für den Erfolg der PSIB sowie der wahrgenommene Nutzen, differenziert nach Funktion) |

|

Unter Beteiligung des Betriebsarztes sollte ein weiteres wichtiges Ziel bei der Umsetzung des PSIB-Angebots sein, dass aus den Erkenntnissen der Sprechstunden geeignete Maßnahmen (unter Wahrung der ärztlichen/psychotherapeutischen Schweigepflicht) in die betriebliche Verhältnisprävention einfließen.

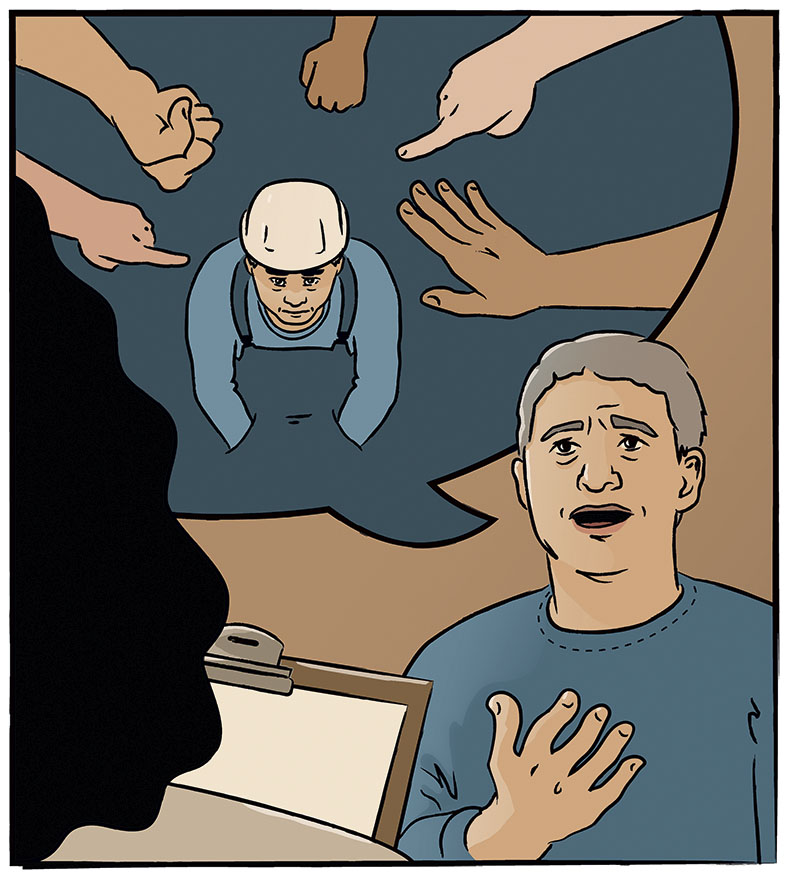

In der Sprechstunde – Teil 1

Annette Freude (Name von der Redaktion geändert) schaut nochmals alle Untersuchungsbefunde durch. Ihr Patient Wolfgang Bitter (Name geändert), der ihr gegenübersitzt, sieht erwartungsvoll aus. „Es ist alles in Ordnung! Wir haben in allen Untersuchungen nichts Besonderes gefunden, was Ihre Beschwerden erklärt!“ Hausärztin Freude sieht ihren Patienten erwartungsvoll und freundlich zugleich an. Aber der Mann auf der anderen Seite ihres Tisches kann sich nicht so richtig freuen. „Ja, das hört sich eigentlich ganz gut an. Aber …“, druckst Wolfgang Bitter und sieht etwas ratlos aus, „… ich habe doch wirklich Schmerzen und Beschwerden. Das bilde ich mir doch nicht ein! Sie haben mich doch immer wieder aus dem Verkehr ziehen und krankschreiben müssen. Wie Sie das so sagen, komme ich mir schon fast wie ein Simulant vor!“

Annette Freude wird wieder ernst: „Ja, Herr Bitter, ich kann Sie gut verstehen. Sie leiden sehr unter den Schmerzen und die Ergebnisse sind daher natürlich unbefriedigend für Sie. Aber einen deutlichen medizinischen Befund für Ihre Empfindungen haben wir leider nicht.“ Wolfgang Bitter wirkt verzweifelt: „Wenn das so weitergeht, bin ich bald meinen Job los. Der ist zwar anstrengend, besonders wenn der Laden brummt. Aber Arbeitslosigkeit kann ich mir nun wirklich nicht leisten!“ Die Ärztin wirft ihm einen Mut machenden Blick zu. „Wir werden eine Lösung finden“, macht sie ihm Hoffnung.

In der Sprechstunde – Teil 2

Annette Freude hat viel Erfahrung und führt mit Wolfgang Bitter wegen dessen gesundheitlicher Beschwerden nochmals ein längeres Gespräch. Dabei erfährt sie nach genauem Nachfragen, dass ihr Patient seit Längerem in einer tiefen privaten Krise steckt. Die hatte Bitter bisher aufgrund seiner Arbeitsbelastung selbst noch gar nicht richtig wahrgenommen. Aber jetzt belasten ihn seine Lebens- und Arbeitsumstände sehr. Der Betrieb werde schon wieder umstrukturiert, gesteht der 59-Jährige. Mit den neuen Arbeitsverfahren tue er sich schwer, Zusammenhalt unter den Kollegen gebe es schon lange nicht mehr. „Da muss man nur noch funktionieren und sieht rechts und links nichts mehr! Den anderen geht es nicht viel besser“, klagt Bitter.

In der Sprechstunde – Teil 3

Annette Freude bespricht mit Wolfgang Bitter die Möglichkeit, Kontakt zum Betriebsarzt seines Unternehmens aufzunehmen. Mit ihm solle der langsam verzweifelte Patient über die Arbeitssituation und seine Beschwerden sprechen, um eine gute Lösung zu finden, rät Freude. Bitters größte Bedenken sind, dass seine derzeitigen Probleme im Betrieb bekannt werden könnten. Das weist auf ein weiteres Problem hin: Wenn kein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis unter Kollegen und zu Vorgesetzten besteht, sind Belastungen schwer zu erkennen und zu ertragen. Zu schnell heißt es dann: „Der ist aber in letzter Zeit komisch!“ Und nicht jedem gelingt es, private und berufliche Belastungen voneinander zu trennen.

Annette Freude erklärt Wolfgang Bitter, dass das, was mit einem Betriebsarzt im Unternehmen besprochen wird, unter Schweigepflicht des Arztes steht. Dies dürfe auch keinesfalls gegen das Einverständnis des Mitarbeiters nach außen dringen. Ihr Patient bittet sie, darüber noch einmal nachdenken zu dürfen.

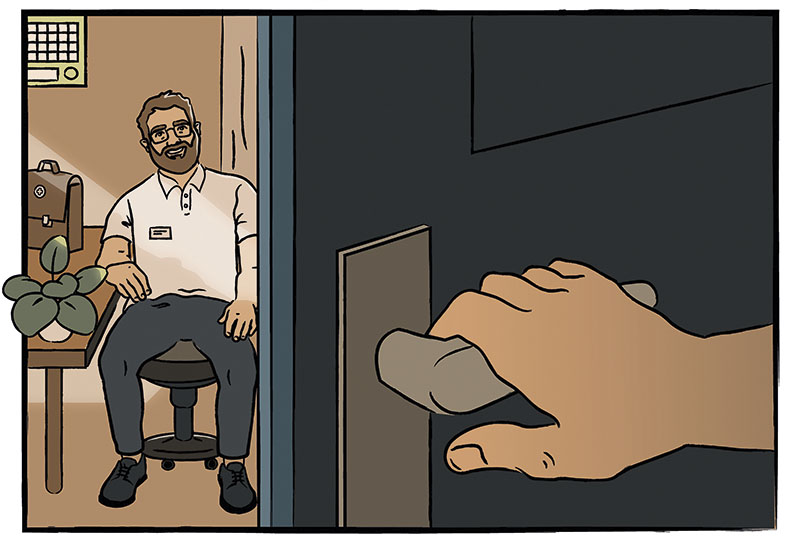

Nach der Sprechstunde

Wolfgang Bitter hat sich nach langem Zögern dazu entschlossen, Kontakt zum Betriebsarzt seines Unternehmens aufzunehmen. Sein Vorgesetzter fragte lediglich nach, ob es sich bei dem Wunsch, mit dem Betriebsarzt zu sprechen, um einen arbeitsbedingten Anlass handele. Somit fand das Gespräch mit dem Betriebsarzt im Rahmen der sogenannten Wunschvorsorge statt (s. „info“, Punkt 5).

Der Betriebsarzt war in diesem Fall Mitglied des Steuerkreises BGM und engagierte sich u. a. besonders im Bereich „Psychische Gesundheit“. Die aktuelle Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsbereiches von Wolfgang Bitter lag ihm vor. In Abstimmung mit seinem Patienten schlug der Betriebsarzt einige Veränderungen am Arbeitsplatz und an der Tätigkeit von Wolfgang Bitter vor. Diese sollte im kommenden Arbeitssicherheitsausschuss besprochen werden.

Bitter fühlte sich durch das Engagement und Verständnis seiner Hausärztin und seines Betriebsarztes erleichtert, unterstützt und entlastet. Die betrieblichen Bausteine wirkten sich positiv auf den weiteren Verlauf seiner Beschwerden aus.

Susanne Bonnemann

→ info

Weitere Informationen zum Thema:

- Psychische Belastung und Beanspruchung: www.bgetem.de, Webcode15302447

- DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“: www.bgetem.de, Webcode M18963005

- www.asu-arbeitsmedizin.com, Suche „Sprechstunde, Psychische Gesundheit im Betrieb“ (Sortieren nach „Relevanz“)

- https://iegus.eu/projekte, Suche „Evaluation einer ‚Sprechstunde Psychische Gesundheit‘ in Betrieben in Niedersachsen

- www.bmas.de, Suche „Wunschvorsorge – Arbeitsmedizinische Empfehlung“

Diesen Beitrag teilen