In zahlreichen Branchen der BG ETEM finden Schleifverfahren an Werkstücken aus unlegierten, niedrig- oder hochlegierten Stählen Anwendung. Beim Schleifen handelt es sich um ein spanendes Fertigungs- bzw. Bearbeitungsverfahren. Je nach gewünschtem Arbeitsergebnis kommen in der Praxis unterschiedlichste Schleifwerkzeuge – charakterisiert durch das Schleifmittel und dessen Bindung – zum Einsatz. So können Oberflächen passgenau bearbeitet, grob geglättet oder auch sehr fein geschliffen werden. Damit werden u. a. metallisch blanke Oberflächen erzeugt, passgenaue Werkstücke hergestellt oder eine bestimmte Oberflächengüte erzielt. Ist eine sehr hohe Oberflächenqualität des Werksstücks erforderlich, kommen weitere Bearbeitungsverfahren zum Einsatz – zum Beispiel das Bürsten und Polieren.

Bei sogenannten Trennschleifarbeiten – etwa mit dem Winkelschleifer – wird das zu bearbeitende Werkstück mit speziellen Trennschleifkörpern bei hoher Drehzahl aufgetrennt. Meist entsteht bei diesem Arbeitsvorgang eine charakteristische Funkenbildung.

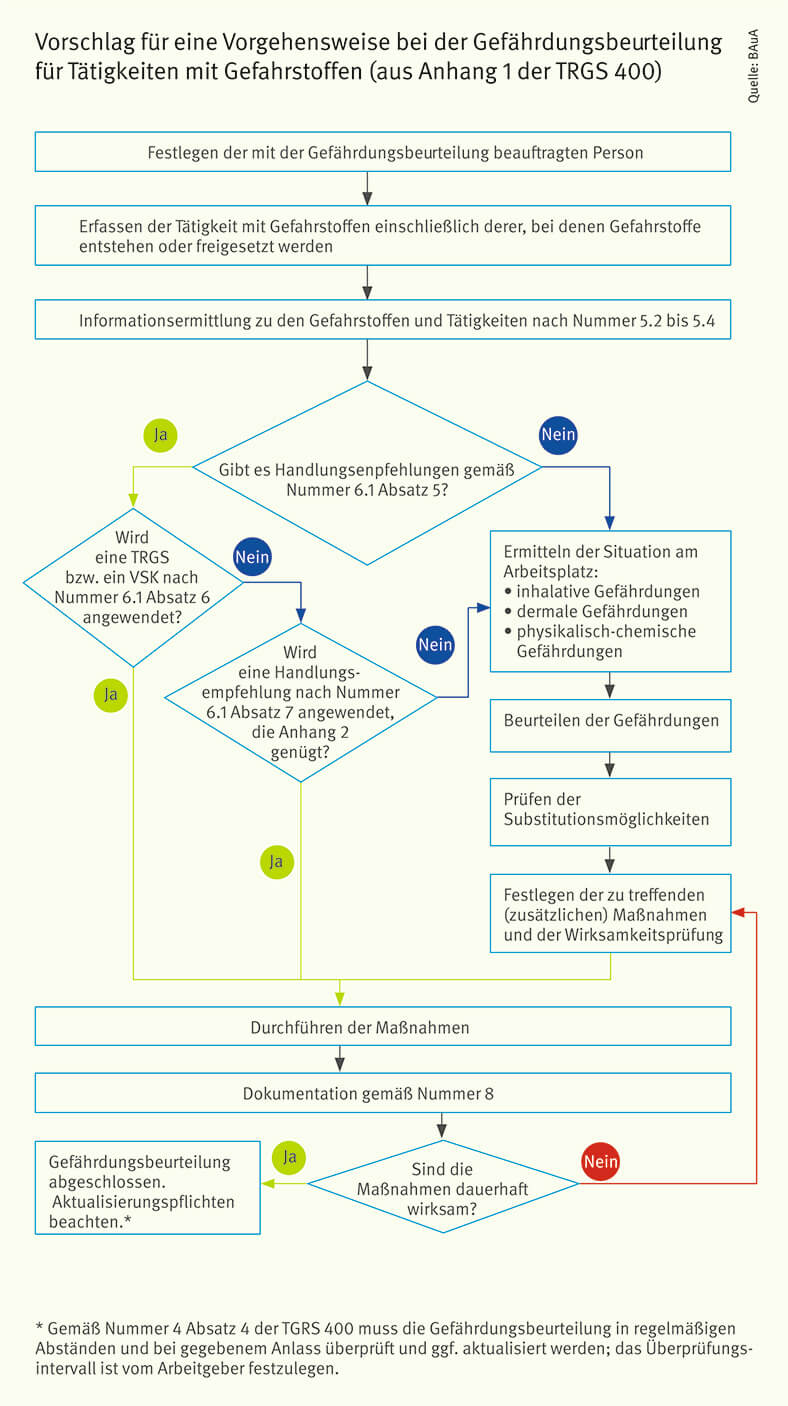

Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung

Je nach Art und Weise der erforderlichen Oberflächenbearbeitung und den Werkstückeigenschaften kommen handgeführte (z. B. Band- oder Winkelschleifer) oder ortsfeste Maschinen (z. B. Schleifbock, Schleifbänke) zum Einsatz.

Insbesondere beim Trockenschleifen von Metallen entsteht Schleifstaub, der für die Beschäftigten eine Gefährdung mit sich bringt – durch Einatmen und/oder Hautkontakt. Deshalb sind Unternehmen verpflichtet, eine fachkundige Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu erstellen und auch regelmäßig zu aktualisieren. Die Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 400 „Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ bietet eine wichtige Grundlage für die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung und zeigt mögliche Wege auf, insbesondere durch Nutzung von Handlungshilfen (siehe Teil 1 dieser Serie in „etem“ 5/2020).

„etem“ stellt hier die im Anhang 1 der TRGS 400 vorgeschlagene Vorgehensweise (siehe Abb. 1) am Beispiel „Schleifarbeiten an Werkstücken“ aus hochlegiertem Stahl für inhalative Gefährdungen vor. Da keine spezifische stoff- und/oder tätigkeitsbezogene Handlungshilfe vorliegt, müssen alle Schritte der Gefährdungsbeurteilung individuell bearbeitet werden.

Die mit der Gefährdungsbeurteilung beauftragte Person

Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden, verantwortlich ist die Unternehmerin oder der Unternehmer. Verfügt sie oder er nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so müssen sie sich fachkundig beraten lassen, z. B. durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (vgl. TRGS 400).

Die notwendigen fachkundigen Kenntnisse müssen nicht in einer Person vereinigt sein.

Erfassen der Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Beim Trockenschleifen von Metallen entsteht Schleifstaub, der für die Beschäftigten durch das Einatmen oder Hautkontakt eine Gefährdung darstellen kann. Der Staub besteht zum überwiegenden Teil aus Partikeln des bearbeiteten Werkstücks sowie aus Partikeln von eventuell vorhandenen Oberflächenbeschichtungen (z. B. Metallstäube und Lackpartikel), darüber hinaus zu einem geringen Teil aus Partikeln des verwendeten Schleifmittels. Die Legierungsbestandteile der Werkstückmaterialien bestimmen im Wesentlichen die freigesetzten Gefahrstoffe.

Bei hochlegierten Stählen zählen Chrom und/oder Nickel häufig zu den gefährdungsbestimmenden Legierungsbestandteilen. Als hochlegiert wird der Stahl bezeichnet, wenn der Massenanteil eines Legierungselements mindestens 5 Prozent beträgt. In der betrieblichen Praxis bedeutet dies, dass beim Schleifen von Chrom-Nickel-Stählen krebserzeugende Stoffe bzw. Verbindungen – z. B. Nickeloxide – freigesetzt werden können. Diese Stäube können über die Atmung in den Körper aufgenommen werden.

Informationen zu Gefahrstoffen und Tätigkeiten ermitteln

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) hat in einem Messprogramm im Zeitraum Februar 2015 bis Dezember 2017 die Exposition der Beschäftigten beim Schleifen von hochlegierten Stählen messtechnisch untersucht. Die Messungen der inhalativen Exposition am Arbeitsplatz fanden ausschließlich bei der Trockenbearbeitung von hochlegierten Stählen mit unterschiedlichen handgeführten Maschinen und an stationären Schleifanlagen statt.

Erfasst wurden bei der Datenerhebung der Einsatz verschiedener mobiler und stationärer Erfassungseinrichtungen. Bei der Auswertung der Messergebnisse wurde nach dem jeweiligen Chrom- bzw. Nickelanteil im Werkstoff differenziert. Ergebnisse des Messprogramms wurden in der Zeitschrift „Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft“ (Ausgabe November/Dezember 2018) beschrieben sowie in der Fach-Information Nr. 064 „Gefahrstoffexposition beim Schleifen hochlegierter Stähle – Ergebnisse eines BGHM-Messprogramms“ vorgestellt.

Tabelle 1 zeigt die Einstufung und die Arbeitsplatzgrenzwerte bzw. Beurteilungsmaßstäbe für die hier expositionsbestimmenden Legierungsmetalle.

Ändern sich Legierungsbestandteile oder eingesetzte Stahlsorten, müssen die Gefährdungsbeurteilung wiederholt und ggf. die stoffspezifischen Einstufungen, weitere Arbeitsplatzgrenzwerte und Beurteilungsmaßstäbe berücksichtigt werden.

| Gefahrstoff | Beurteilungsmaßstab (BM) in mg/m³ |

|---|---|

|

Alveolengängige Fraktion (A-Fraktion) |

1,25 (AGW) |

|

Einatembare Fraktion (E-Fraktion) |

10 (AGW) |

|

Nickelverbindungen, krebserzeugend Kategorie 1A, 1 B eingestuft a) |

0,006 A (AK) / 0,006 A (TK) b) |

|

Nickelmetall, krebserzeugend Kategorie 2 eingestuft a) |

0,006 A (AGW) |

|

Nickel und Nickelverbindungen |

0,030 E (AGW) |

|

Chrom und anorganische Chrom(II) und (III)-Verbindungen |

2 E (AGW) |

|

Chrom(VI)-Verbindungen, krebserzeugend Kategorie 1B eingestuft |

0,001 E (BM*) |

|

Anmerkungen: |

|

|

Quelle: Fach-Information Nr. 064 „Gefahrstoffexposition beim Schleifen hochlegierter Stähle – Ergebnisse eines BGHM-Messprogramms“, BG HM |

|

Die Ergebnisse des BGHM-Messprogramms zeigen deutlich, dass bei Schleifarbeiten am Arbeitsplatz überwiegend Partikel der E-Fraktion freigesetzt werden. Bei der Bearbeitung von Werkstücken aus Chrom-Nickel-Stählen (Nickelanteil: 9 bis 12 Prozent) werden die Grenzwerte für Nickel und seine Verbindungen in der A- und E-Fraktion in vielen Messungen überschritten. Kommt es zu der charakteristischen Funkenbildung, wie z. B. bei Arbeiten mit einem Winkelschleifer, ist mit der Bildung und Freisetzung krebserzeugender Nickeloxide bzw. sogenannte Mischoxide zu rechnen.

In den untersuchten Arbeitsbereichen konnte überwiegend keine relevante Exposition gegenüber Chrom(VI)-Verbindungen in der einatembaren Staubfraktion ermittelt werden. Lediglich bei 2 Messungen überschritten die Messwerte den Beurteilungsmaßstab für Chrom(VI)-Verbindungen. Aus den in der Dokumentation erfassten Randbedingungen zu den jeweiligen Messungen lassen sich mögliche Ursachen für die erhöhte Chrom(VI)-Exposition ableiten:

- Chrom-Anteil im Werkstoff mindestens 5 Prozent

- Einsatz schnell laufender Werkzeuge, z. B. Winkelschleifer

- hoher Anteil an Trenn- und Trockenschleifarbeiten, d. h. Tätigkeiten mit Funkenbildung

- Arbeiten ohne Erfassungseinrichtung

- enger Arbeitsraum mit geringem Luftaustausch.

Detaillierte Messdaten zur Exposition beim Schleifen von Chrom-Nickel-Stählen, Chromstählen und Nickelbasislegierungen können dem Anhang der Fach-Information Nr. 064 „Gefahrstoffexposition beim Schleifen hochlegierter Stähle – Ergebnisse eines BGHM-Messprogramms“ entnommen werden.

Handlungs- und Arbeitshilfen

Im Verlauf einer Gefährdungsbeurteilung sollte immer geprüft werden, ob eine Handlungshilfe im Sinne der TRGS 400 vorhanden ist. Grundsätzliche Hinweise zu Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen und ihren Verbindungen können der gleichnamigen TRGS 561 entnommen werden. Da keine branchen- oder tätigkeitsbezogenen Handlungshilfen für Schleiftätigkeiten vorliegen, müssen inhalative, dermale und physikalisch-chemische Gefährdungen ermittelt und beurteilt werden. Außerdem müssen Substitutionsmöglichkeiten sowie die Wirksamkeit bereits vorhandener Schutzmaßnahmen geprüft werden.

Die BG ETEM bietet mit dem „Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung“ (Bestell-Nr. S 017) eine Arbeitshilfe bzw. Vorlage für das systematische Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung nach der Gefahrstoffverordnung. Konkrete Unterstützung für die Expositionsermittlung bietet die Fach-Information Nr. 064 „Gefahrstoffexposition beim Schleifen hochlegierter Stähle – Ergebnisse eines BGHM-Messprogramms“ der BGHM. Die Ergebnisse dieser Untersuchung können bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung einbezogen werden (siehe „info“).

Maßnahmen durchführen

Wenn sich eine Freisetzung gesundheitsgefährdender Stäube nicht vermeiden lässt, ist der Staub an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen, abzusaugen und gefahrlos aus dem Arbeitsbereich fortzuleiten. Die Untersuchungen der BGHM zeigen, dass bei den erforderlichen Schutzmaßnahmen verstärkt der Fokus auf die Nickel- und Chrom(VI)-Exposition zu richten ist.

Bei der Nutzung von Erfassungseinrichtungen ist die Gefahrstoffexposition für die Beschäftigten – erwartungsgemäß – geringer als bei Arbeiten ohne Erfassungseinrichtung. Der Einsatz wirksamer Erfassungseinrichtungen und Absauganlagen ist somit eine wesentliche Schutzmaßnahme gegenüber inhalativen Gefährdungen bei Schleifarbeiten an Werkstücken aus hochlegiertem Stahl.

Werden krebserzeugende Stoffe oder Verbindungen freigesetzt, sind besondere Anforderungen an absaug- und lüftungstechnische Maßnahmen zu beachten. Erfahrungsgemäß ist dies bei stationären Anlagen bedeutend einfacher zu realisieren als bei Handmaschinen. An handgeführten Maschinen ist eine vollständige Erfassung freiwerdender Partikel trotz Nutzung von Erfassungseinrichtungen (Schutzhauben) nur schwer möglich. Deshalb sind ergänzend zu technischen Schutzmaßnahmen häufig weitere Schutzmaßnahmen bis hin zur Anwendung von persönlichen Schutzmaßnahmen (Atemschutz) notwendig.

Diese Schutzmaßnahmen sind grundsätzlich umzusetzen:

- regelmäßige Reinigung, Wartung und Prüfung der Wirksamkeit der Absaugtechnik entsprechend den Herstellervorgaben mit Dokumentation, mindestens jedoch einmal jährlich

- regelmäßige Reinigung der Arbeitsbereiche, z. B. durch Aufsaugen abgelagerter Stäube

- Beachten der Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzgesetz sowie Jugendarbeitsschutzgesetz

- Betriebsanweisung erstellen und bekannt machen

- Unterweisung der Beschäftigten einschließlich arbeitsmedizinisch-toxikologischer Beratung

- Führen eines Expositionsverzeichnisses der Beschäftigten, die Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen durchführen (Aufbewahrungsfrist: 40 Jahre)

- Organisation der arbeitsmedizinischen Vorsorge

Dokumentation und Wirksamkeitskontrolle

Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen muss die Unternehmerin oder der Unternehmer die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV dokumentieren. Als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sind auch Methoden und Fristen zur Überprüfung der Wirksamkeit bestehender und weiterer notwendiger Schutzmaßnahmen festzulegen. Der „Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung“ der BG ETEM kann hier als Dokumentationsvorlage herangezogen werden.

Fazit

Sofern eine Gefährdungsbeurteilung ohne Handlungshilfen erstellt wird, müssen alle Einzelschritte beim Vorgehen gemäß der TRGS 400 fachkundig abgearbeitet werden. Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen erweist sich in der Regel die Beurteilung des jeweiligen Gefährdungsgrades als komplex und sehr schwierig. Deshalb erfordert die fachkundige Bewertung das Zusammenwirken mit mehreren Fachexperten, insbesondere mit Arbeitsmedizinerinnen und -medizinern.

Die BG ETEM, wie auch andere Unfallversicherungsträger, bietet Praxishilfen zum Vorgehen und insbesondere zur Informationsermittlung branchen-, stoff- oder tätigkeitsbezogen an.

Michael Piskorz / Sebastian Seegert

→ info

Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier:

- „Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung“ unter www.bgetem.de, Webcode M19359474

- DGUV Informationen 209-002 „Schleifen“ unter www.dguv.de, Webcode p209002

- Fach-Information Nr. 064 „Gefahrstoffexposition beim Schleifen hochlegierter Stähle – Ergebnisse eines BGHM-Messprogramms“ unter www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/fach-informationen/

- Eine aktuelle Übersicht über Technische Regeln und Bekanntmachungen zu Gefahrstoffen finden Sie unter www.baua.de > Rechtstexte und Technische Regeln > Technische Regeln für Gefahrstoffe

- Seminarangebot der BG ETEM: www.bgetem.de/seminare:

Fortbildungsmaßnahme zur Fachkunde für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung.

Grundmodul Teil 1 (Veranstaltungs-Nr. 229);

Grundmodul Teil 2 (Veranstaltungs-Nr. 230);

Diesen Beitrag teilen