Raiko Schmidt muss in seinem Job oft hoch hinaus. Der 39-jährige Elektroingenieur prüft Windkraftanlagen „vom Fundament bis zur Blattspitze“. Schmidt arbeitet bei STB Sachsenwind in Dresden, einem Sachverständigenbüro für Windkraft- und Photovoltaikanlagen. „Zu unseren Aufgaben gehört es, die Funktion und Sicherheit der Anlagen zu bescheinigen sowie zu prüfen, ob sie korrekt gewartet werden.“

Um ihre Aufträge zu erfüllen, klettern die acht Beschäftigten auch bis in die Maschinengondel – oft weit mehr als 100 Meter über dem Boden. Hinauf führt in der Regel eine Leiter, die mit Steigsicherungssystemen genutzt wird. Selbst wenn – wie in manchen moderneren Anlagen – ein einfacher Aufzug vorhanden sind, müssen die Techniker die letzten zehn bis 15 Meter klettern.

„Arbeitssicherheit steht bei uns absolut im Vordergrund“, sagt Raiko Schmidt, der sich schon während des Studiums zur Sicherheitsfachkraft ausbilden ließ. „Unser Credo: Es darf nichts passieren!“ Daher gilt es, die Sensibilität für die ganze Palette an Gefährdungen – durch die Arbeit in großer Höhe, in engen Räumen, auf energieerzeugenden Anlagen – hochzuhalten. Die innerbetriebliche Kommunikation spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle.

Viele Menschen denken, Kommunikation sei mündliche oder schriftliche Weitergabe von Daten. Aber die Erfahrung lehrt uns, dass Missverständnisse alltäglich sind. Das ist in der Regel kein böser Wille, sondern vielmehr eine Frage von ...

Zuhören und verstehen

„Kommunikation ist keine einseitige Angelegenheit. Es kommt nicht allein darauf an, sich mitzuteilen, sondern einen Weg zu finden, herauszufinden, was angekommen ist“, sagt Dr. Just Mields, Arbeitspsychologe bei der BG ETEM. Er kennt die einschlägigen Modelle, die alle um ein Grundproblem kreisen: Wie geht man damit um, dass einer etwas sagt und der andere etwas ganz anderes versteht – oder auch gar nichts?

Ein Beispiel: „Hey, wir müssen heute fertig werden!“, ist von Kollege A als reine Sachinformation gemeint. B hört heraus, dass Schnelligkeit Vorrang hat und alles andere unwichtig ist. C fühlt sich als lahme Schnecke persönlich beleidigt und D hört nur die Not des gestressten Chefs und will ihn am liebsten in den Arm nehmen.

Kommunikationswissenschaftler haben vielfach beschrieben, dass eine Sachinformation nie allein für sich steht. Damit keine Missverständnisse entstehen, kennen sie ein einfaches Mittel: den Rückkopplungsprozess. Das heißt, Kommunikation sollte zweiseitig gestaltet sein – einfach durch häufiges Nachfragen, was tatsächlich verstanden wurde.

„Weniger Monolog und mehr Dialog. Es wirkt sich positiv aus, wenn man Menschen nach ihrer Meinung fragt und sie einbezieht.“ Dadurch entstehen Vertrauen, Engagement und Handlungssicherheit. Auch gegenseitige Wertschätzung ist für Just Mields eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Kommunikation gelingt.

Interview

Alle haben mitgemacht

Sicherheitsfachkraft Raiko Schmidt hat die Initiative ergriffen und ist auf offene Ohren gestoßen.

Was macht Ihren Job so gefährlich?

Zwei Drittel unserer Arbeitszeit verbringen wir außerhalb des Büros im Straßenverkehr und auf Windkraftanlagen. Da haben wir es mit verschiedenen Gefährdungen zu tun – mit elektrischen, weil es sich um Energieerzeugungsanlagen handelt, und mit diversen Maschinengefährdungen. Wir arbeiten in engen Räumen und in großer Höhe. Da bekommt das Thema Rettungswege einen ganz anderen Charakter.

Welchen Stellenwert hat Arbeitsschutz bei Ihnen?

Wir haben alle verinnerlicht: Es darf nichts passieren. Wir tun alles, um uns bestmöglich auf die jeweilige Aufgabe vorzubereiten – auf die Art der Anlage, die Umgebung. Und natürlich tragen wir bei der Arbeit unsere Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.

Welche Rolle spielt Kommunikation dabei?

Eine ganz zentrale. Wir haben ein Serversystem mit einer Datenbank, in der alle wichtigen Informationen nachzuschlagen sind. Wir stehen untereinander in permanentem Austausch und nutzen die Erfahrungen aller Kolleginnen und Kollegen. Und selbstverständlich arbeiten wir immer in Zweierteams.

Wie hilft die BG ETEM beim Thema Arbeitssicherheit?

Das Medienangebot der BG ETEM ist extrem hilfreich. Da halten wir uns immer auf dem Laufenden – auch über Regeländerungen. Und schließlich bin ich durch ein BG-Seminar im Herbst 2019 darauf gekommen, das Thema psychische Belastungen bei der Arbeit im Kollegenkreis anzusprechen. Das Risikoposter kam uns da gerade recht.

Wie haben die Kolleginnen und Kollegen reagiert?

Alle waren sofort bereit, mitzumachen – sowohl bei der Umfrage zu psychischen Belastungen wie bei der Diskussion am Risikoposter. Auch unser Geschäftsführer war dabei. Er stellt hohe Ansprüche an Arbeitssicherheit, arbeitet selbst mit draußen auf den Anlagen. Der Erfolg gibt uns recht. Der Einsatz lohnt sich, wenn alle abends wieder gesund zu Hause sind.

Im Team besprechen

Für die betriebliche Praxis stellt sich die Frage: Wie bekomme ich Sicherheit und Gesundheit in die Köpfe meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ein wichtiger Aspekt für Mields: „Einen regelmäßigen Termin setzen, in dem Arbeitssicherheit im Mittelpunkt steht. Und dann an den täglichen Problemen und Erfahrungen ansetzen. So vermeidet man, ins Allgemeine abzudriften, lernt voneinander und findet Lösungen, die allen nutzen.“

STB Sachsenwind hat dazu ein einfaches Hilfsmittel genutzt: das Risikoposter der BG ETEM. „Es lag einer der letzten Ausgaben der etem bei“, erinnert sich Raiko Schmidt. „Da haben wir beschlossen, wir gucken uns das mal an.“ Das Poster wurde im Betrieb aufgehängt. Im Laufe eines Tages kamen alle Kolleginnen und Kollegen inklusive Geschäftsführer Rudolf Hofmann daran vorbei, diskutierten die Handlungsfelder und hielten auf dem Poster fest, was sich im Betrieb verbessern lässt.

Ganz wichtig: Jede Stimme zählte, jeder und jede konnte etwas beitragen. Für Schmidt steht das „Miteinander“ beim Thema Arbeitssicherheit im Mittelpunkt. „Daher haben wir den Begriff auf dem Poster auch extra unterstrichen.“

Zu den Zielen gehört, mobiles Arbeiten mehr zu fördern – auch wenn die Pandemie vorbei sein wird. Der Erfahrungsaustausch untereinander – ohnehin ein wichtiger Aspekt – soll weiter verbessert werden. Dazu Raiko Schmidt: „Bei uns läuft vieles schon sehr gut, aber wir haben gesehen, dass es in der täglichen Arbeit immer etwas zum Nachjustieren gibt.“

5 Tipps für gute Kommunikation

So verankern Sie Sicherheit und Gesundheit in den Köpfen Ihrer Beschäftigten.

- Konstruktiv einsteigen

Ein positiver Einstieg – z. B. Lob für bisherige Erfolge – steigert die Gesprächsbereitschaft und die Aufmerksamkeit für Ihr Thema. Und es motiviert Zuhörerinnen und Zuhörer, sich weiter verbessern zu wollen. Gemeinsame Ziele lassen sich so leichter formulieren. - Beschäftigte einbinden

Ihre Leute sind Spezialisten auf ihrem Gebiet. Lassen Sie sie zu Wort kommen und hören Sie aktiv zu. Vielleicht bringt ihre Sichtweise ganz neue Erkenntnisse. Außerdem: Wertschätzung ist eine Voraussetzung für Kommunikation auf Augenhöhe. - Klarheit schaffen

Formulieren Sie klare Botschaften und vermeiden Sie Widersprüche. Seien Sie authentisch, beschreiben Sie Ihre Perspektive und laden Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit offenen Fragen zum Nachdenken ein. Und seien Sie dabei immer glaubwürdig. - Vereinbarungen einhalten

Schaffen Sie Verbindlichkeit. Verständigen Sie sich mit allen Beteiligten auf konkrete Vereinbarungen. Diese sollten realistisch und umsetzbar sein und nach einiger Zeit überprüft werden. Denken Sie daran: Ihr eigenes Vorbild zählt dabei besonders. - Dran bleiben

Mit einem Mal ist es nicht getan. Wiederholen Sie das Gespräch regelmäßig oder bei konkreten Anlässen. Das Risikoposter (siehe rechts) hilft dabei. Gut sichtbar im Betrieb aufgehängt, erinnert es daran, was vereinbart wurde und was noch zu tun ist.

Seminar zum Thema

Wie kommuniziere ich Arbeits- und Gesundheitsschutz wirksam im Betrieb?

Veranstaltungsnummer 278

Weitere Infos in der Seminardatenbank unter www.bgetem.de, Webcode 14363753

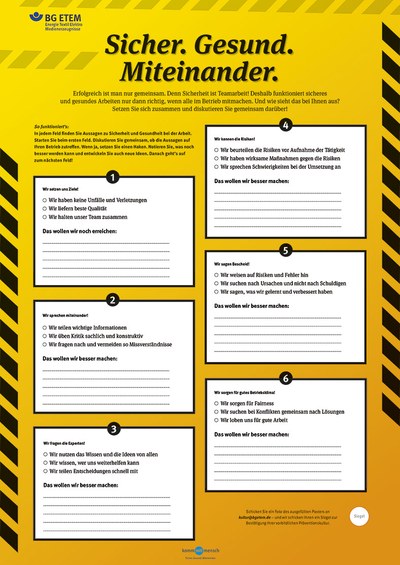

Für ein gesundes Miteinander

Das Risikoposter hilft, mit Beschäftigten über sicheres und gesundes Arbeiten zu sprechen. Es wurde speziell für die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Betrieben entwickelt. Einfach Anleitung auf der Rückseite lesen, Poster aufhängen – und es kann losgehen. Es ermöglicht ein strukturiertes Gespräch über sechs sicherheitsrelevante Themen wie Fehlerkultur oder Kommunikation. Diskutieren Sie die Aussagen auf dem Poster mit Ihren Beschäftigten und legen Sie gemeinsam fest, was besser werden soll. Ergebnisse und vereinbarte Ziele halten Sie gleich auf dem Poster fest.

→ bestellen

Mitgliedsbetriebe können das Risikoposter in begrenzter Anzahl (bis zu 10 Stück) kostenlos bestellen unter www.bgetem.de, Webcode M21730856

Siegel für gute Kultur

Das Siegel der BG ETEM zeigt: Wir sind dabei! Bei uns stehen Sicherheit und Gesundheit ganz oben auf der Prioritätenliste. Das macht uns alle zu Gewinnern.

Und so geht’s: Einfach das ausgefüllte Risikoposter fotografieren und einschicken an kultur@bgetem.de. Wir senden postwendend das Siegel zurück.

Tools und Hilfen

Die BG ETEM bietet eine Reihe von Werkzeugen, um Arbeitssicherheit zu kommunizieren und im Bewusstsein aller zu verankern. Hier eine kleine Auswahl:

Für Teams

„Das ist Quatsch“ – ein Kartenspiel, bei dem Ausreden entkräftet werden, mit denen man Vorschriften gern beiseiteschiebt. Es sensibilisiert spielerisch für den betrieblichen Sicherheits- und Gesundheitsschutz.

„Prinzipienfest“ – ein Werkzeug zum Reflektieren und Diskutieren. Das Ziel: blinde Flecken im alltäglichen Handeln aufdecken und wünschenswerte Handlungsprinzipien ableiten.

Für Führungskräfte

„Führen in Zeiten der Pandemie“ – Wer vermeiden möchte, dass der Betrieb zum Quarantänefall wird, muss das Thema Prävention ernst nehmen und bereits im Vorfeld entsprechend handeln. Diese Broschüre hilft dabei.

Nudging – Unsicheres Verhalten ohne Verbote verändern. Die Broschüre „Nudging: kreative Ideen für sicheres und gesundes Verhalten“ zeigt, wie einfach es ist, menschliches Verhalten durch Anreize positiv zu beeinflussen.

Diesen Beitrag teilen